CULTURE PCゲームカルチャーに関する情報満載!

重厚なメカデザインとプレイ感はまさにウォーゲーミング! 初のロボットTPS『Steel Hunters』体験レポート

目次

ウォーゲーミングジャパン合同会社は3月27日、メディア向けに新作TPS『Steel Hunters』開発者プレゼン&体験会を実施した。

ウォーゲーミングといえば、『World of Tanks』(WoT)、『World of Warships』(WoWS)、『World of WarPlane』(WoWP)といった、実在する兵器をリアルに再現したゲームでお馴染みのメーカーだ。今回の『Steel Hunters』はそんな同社としては初めてオリジナルキャラデザインのゲームとあって、リリース前から気になっているファンも多いだろう。

登壇したのは、マーケティングディレクターのローラン・ラルティジアン氏と、コミュニティやプレイヤーと開発チームの橋渡し役であるヘッドオブプレイヤーインタラクションズのルーク・ニコルズ氏。実際に体験もさせていただいた印象としては、「ウォーゲーミングらしい、これまでになかったタイプのTPS」という印象だった。プレゼンの内容とともに『Steel Hunters』の魅力をご紹介しよう。

『Steel Hunters』を一言で言うと、バトルロイヤル+エクストラクション(脱出)を組み合わせたPvPvEのメカ・ヒーローシューターだ。

大災厄に見舞われた地球において、生きるために必須となった地球外資源「スターフォール」。さまざまな企業がそれを奪い合うために「ハンター」と呼ばれる巨大マシンを開発し、人が踏み込めない地域で、人の魂を宿したロボット同士による争いが繰り広げられる──というストーリー。

ロボットの形は様々だが、魂が宿っているため、二足歩行でも四足歩行でも同じように歩けるし、射撃も接近戦もできる。このあたりは「サイエンス・フィクション」作品ならではの設定とも言える。

戦車のように人が操るものではなく、メカそのもの=ヒトという設定にした理由をルーク氏は、「“ロボットに乗る”のではなく、“人がロボットそのものになる”設定にしたのは、キャラクターへの感情移入がしやすくなるからだとルーク氏は語る。

その設定があるからこそ、ロボットを単なる機械ではなく「人らしさ」を感じられるビジュアルで描いている。メカとしてのリアルなディテールと、サイエンスフィクション作品としての没入感を高めることが狙いだ。この2つの特徴については、後述するゲームプレイ体験の部分でもこだわりが強く感じられた。

ゲームシステムについては、2人1組での協力プレイが基本。4月2日からのアーリーアクセスにも実装される「ラストスタンド」というメインモードでは、最大6チーム12人がひとつのマップで戦う。勝利条件は敵をすべて殲滅するか、自分たちのチームが脱出地点(エクストラクションポイント)を維持することにある。

序盤は、PvEの部分として偵察用などのドローンを破壊して、メカを強化するための「スターフォール」やシールドなどで武装を固めて、PvPでの対決に備えていく。バトルロイヤル系のゲームはなぜかフィールドにアイテムが置かれているが、アイテム回収のフェーズもご都合主義ではなく、ゲーム内の物語と整合性を持たせた設計にしているところも、ウォーゲーミングのこだわりを感じさせる。

プレイ感覚としては、昨今のシューティングゲームとは一線を画す重厚でリアルさが強く感じられた。「ウォーゲーミングのDNAでもある『タクティクス・オーバー・リフレックス(反射神経より戦術性)』という思想は健在」(ルーク氏)とも語っていたとおり、敵の弾を目視で避けるようなフィジカル頼みのTPSではなく、射出角などを見定めて相手を狙撃するような、同社のゲームの雰囲気が色濃く見える。

昨今のハイスピードなシューティングをプレイしてきた人には、ストーリーなども含めて慣れる時間は必要かもしれないが、ゲームの本質が「戦略的な駆け引き」や「味方との連携」にあるため、ある意味ではまったく新しいTPSとも言えそうだ。

メカデザインについては、アーリーアクセス版で使用できる7体のメカが紹介された。人型のメカは万能タイプ、スナイパータイプ、サポートタイプ、衛生兵タイプといった戦場にいる兵士のイメージに近く、四足歩行の動物型メカにはタンク系、機動力系、奇襲系、突進系などが用意されている。

こうした特徴的なメカデザインについては、「最初にゲームデザインから手がけている」とのことで、「このハンターがどのような活躍をするのか、どんなふうにプレイするのかという部分を決めた」上で、「見た目からでもある程度プレイスタイルが直感的に伝わるよう設計した」という。

デザインを眺めてみてもその辺りは強く感じる部分で、メカでありながらもゲームとしての魅力も意識されている。細身のスナイパーや、俊敏そうなクモ型ロボット、マントをまとった異色のデザインなど、遊び心も取り入れている。

また、走り出す際の最初の踏み出しや、モーターが駆動してから機体が動き出す一連の動作、建物に突っ込む際に肩からぶつかった時の動きといった重量感にこだわることでロボットのスケール感が伝わるようにしているという。

タンク系メカの「URSUS」(アーサス)は、いかにも装甲が厚く重厚そうな印象

タンク系メカの「URSUS」(アーサス)は、いかにも装甲が厚く重厚そうな印象

また、リアリティという意味ではロボットのサイズ感にも注目。人型で約8m、動物型で約6mというサイズ感。この巨体が人間の建造物の間を歩く様子からは、異質さとスケール感が際立って伝わってくる。マップのデザインも人間がいた時代の名残を感じさせたり、ハンターごとのバックストーリーも今後順次公開されていく予定で、ストーリーに関わるオブジェクトなどもあるようだ。

これらのオブジェクトには壊せるものと壊せないものもある。「壊せるものに接触した際のふらつきや、一歩踏み出す時の荷重移動など」もこだわって再現されている。

体験会では、デモプレイの視聴ののち、「チュートリアル」と「ラストスタンド」モードのAI戦をプレイさせていただいた。

最も顕著に感じたのは、その重厚なデザインゆえの移動の遅さだ。ラン状態に切り替えても移動は非常に遅く、まさに戦車や戦艦の移動に近い(それよりは早いが)。足が遅いタンク系キャラだとそれがより顕著で、昨今のFPS/TPSをプレイしている人には逆に新鮮かもしれない。

最初のうちはMOBAのように、「偵察ドローン」との小競り合いを通じて装備を強化していくフェーズがある。ここがPvE部分だ。ドローンといえども何もしなければバカにならないダメージを受けるため、特にシールドなどは積極的に回収する必要がある。大きめの攻撃型ドローンは上空からの爆撃をしてくることもあり、範囲外に逃げないと大ダメージを受けてしまう。そこに敵が襲ってくると瞬く間にやられてしまうので、立ち位置や遮蔽物、地形などをうまく活用することが重要だ。

実際にプレイしたチュートリアルでは、ひととおりの操作を体験できる。「shift」によるランや「ctrl」による移動、「V」が接近戦、右クリック長押しでスコープ撃ち(ADS)などのひととおりの操作は他のタイトルと共通なのですぐに慣れることができる。

プレイヤー同士の乱戦では、遠距離からのADS射撃を仕掛けながら、うまくこちらからしか当たらない場所どりをするのがポイントだ。連射系武器にはリコイル(連射時の照準のブレ)などもあるため、戦術重視のゲームといえども、やはりエイム力があるに越したことはない。

1回のプレイ時間は10〜12分程度とそれほど長くはないが、味方が倒されていなければリスポーンも可能。復帰時に味方と自分に少しだけバフがかかる能力を3種類の中から選べるため、最後まで逆転を狙って戦うこともできそうだ。また、「スキルツリー」のような仕組みも導入されるため、やり込みがいも生まれる。

ちなみに、ランクマッチのような仕組みはまだ検討中とのことだが、「できるだけ実力が近いプレイヤー同士がマッチングされるようにバランスを取りたい。同時に、プレイヤーも飽きることなく新しいハンターを使えるように追加していく予定」だ。

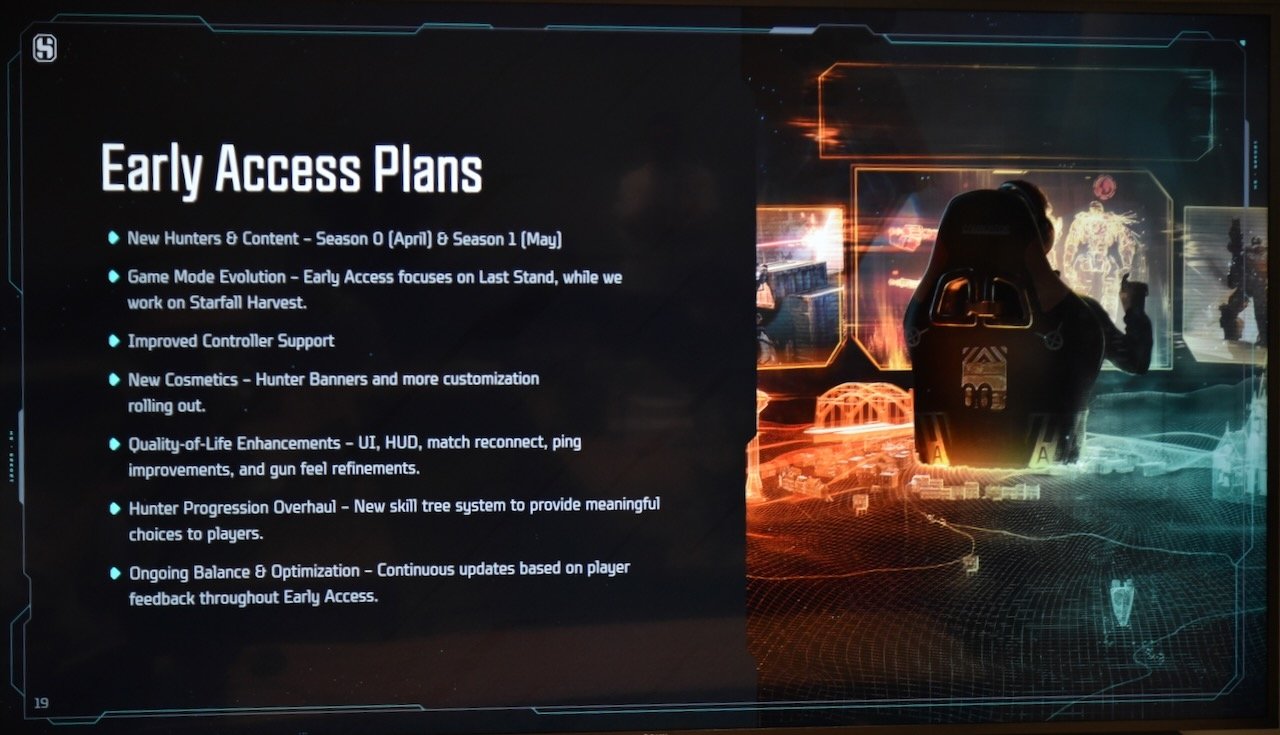

そんな『Steel Hunters』のアーリーアクセスが、いよいよ4月2日から始まる。当初は7体のキャラクター、3つのマップで、「ラストスタンド」モードから実施予定だ。

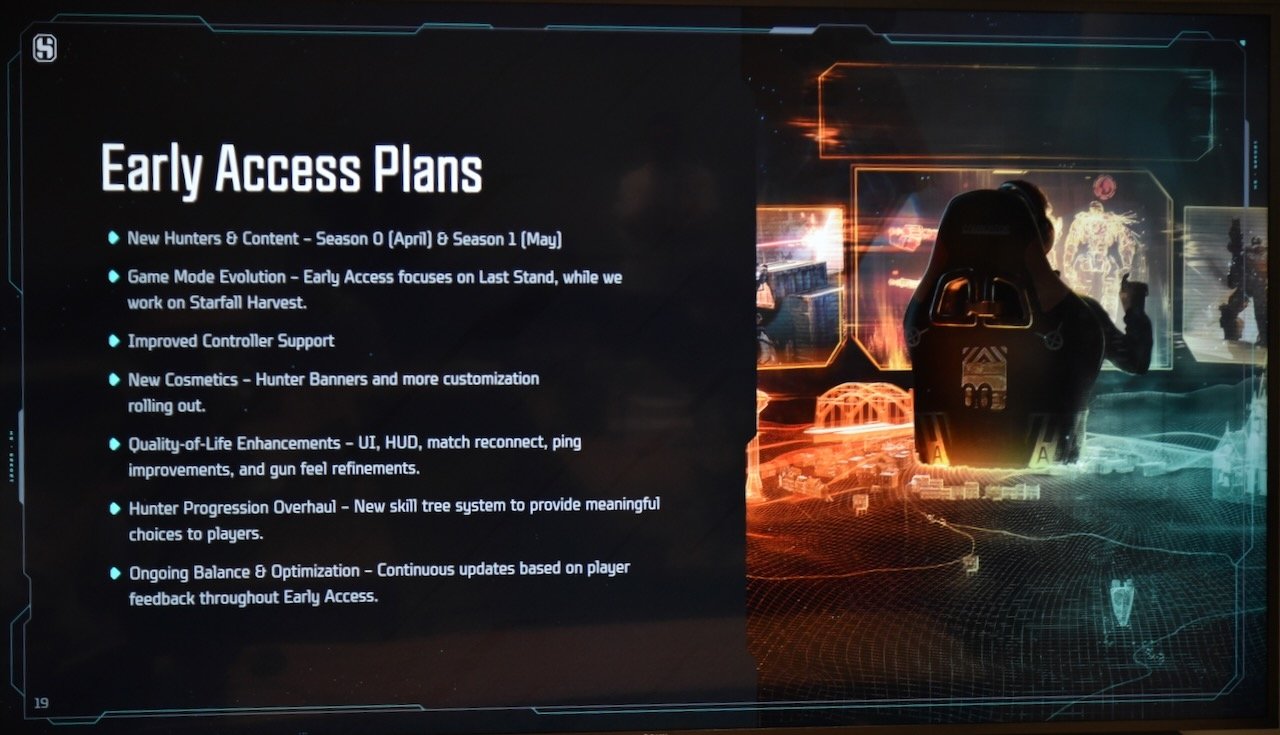

このアーリーアクセスでマーケティング担当のローラン氏が大切にしていることが、「プレイヤーファーストのアプローチと、スタート当初はマネタイズをしないこと」だという。

「アーリーアクセスは『シーズン0』としてできるだけ短く実施します。そして2025年5月を目指して『シーズン1』をローンチする予定です。そこから徐々にマネタイズもしていきますが、価格設定は低コスト、高バリューを念頭に置き、払っていただいた以上の価値を感じていただきたいと思っています」

この方針は15年以上もサービスを続けている『WoT』などの他のタイトルでも同様で、ファンが喜んでくれるものを提供したいという姿勢を大切に、ユーザーからのフィードバックを受けて、ゲーム体験やUIなどの改善にも努めたいという。

アーリーアクセスの方針

アーリーアクセスの方針

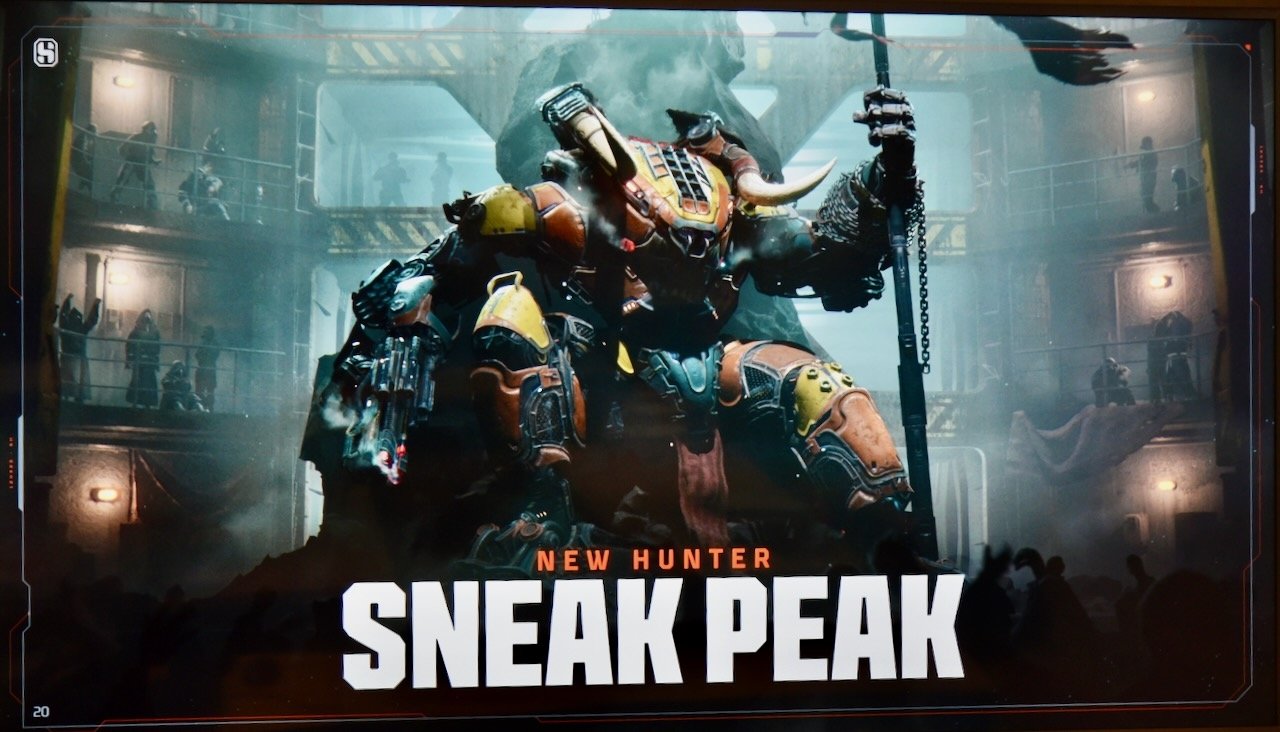

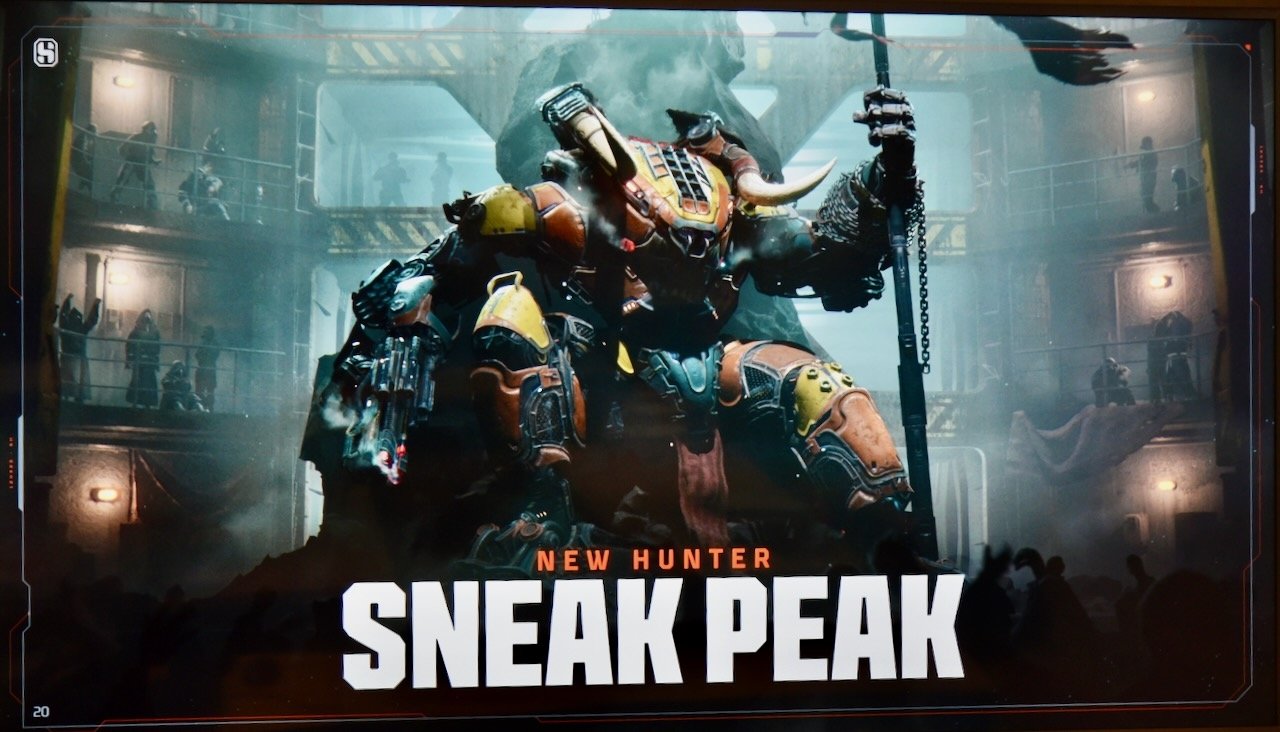

最後に、5月のシーズン1で実装予定の新ハンター「SNEAK PEAK」もお披露目された。こちらも見た目のとおり、頭にツノを持ち、重厚な装甲を備えた突進系ハンターのように見える。

『WoT』や『WoWS』などのファンにとってはこれらの延長線上で楽しめる新たなTPSとして、既存のeスポーツ系TPSファンにとってはこれまでにない新鮮なTPSとして期待が高まる『Steel Hunters』。まったく新しいTPS体験をぜひ一度味わってみよう。

ウォーゲーミングといえば、『World of Tanks』(WoT)、『World of Warships』(WoWS)、『World of WarPlane』(WoWP)といった、実在する兵器をリアルに再現したゲームでお馴染みのメーカーだ。今回の『Steel Hunters』はそんな同社としては初めてオリジナルキャラデザインのゲームとあって、リリース前から気になっているファンも多いだろう。

登壇したのは、マーケティングディレクターのローラン・ラルティジアン氏と、コミュニティやプレイヤーと開発チームの橋渡し役であるヘッドオブプレイヤーインタラクションズのルーク・ニコルズ氏。実際に体験もさせていただいた印象としては、「ウォーゲーミングらしい、これまでになかったタイプのTPS」という印象だった。プレゼンの内容とともに『Steel Hunters』の魅力をご紹介しよう。

「人がロボットになる」ことで得られる没入感

『Steel Hunters』を一言で言うと、バトルロイヤル+エクストラクション(脱出)を組み合わせたPvPvEのメカ・ヒーローシューターだ。

大災厄に見舞われた地球において、生きるために必須となった地球外資源「スターフォール」。さまざまな企業がそれを奪い合うために「ハンター」と呼ばれる巨大マシンを開発し、人が踏み込めない地域で、人の魂を宿したロボット同士による争いが繰り広げられる──というストーリー。

ロボットの形は様々だが、魂が宿っているため、二足歩行でも四足歩行でも同じように歩けるし、射撃も接近戦もできる。このあたりは「サイエンス・フィクション」作品ならではの設定とも言える。

戦車のように人が操るものではなく、メカそのもの=ヒトという設定にした理由をルーク氏は、「“ロボットに乗る”のではなく、“人がロボットそのものになる”設定にしたのは、キャラクターへの感情移入がしやすくなるからだとルーク氏は語る。

日本のロボットやプラモデルも大好きだというルーク氏

その設定があるからこそ、ロボットを単なる機械ではなく「人らしさ」を感じられるビジュアルで描いている。メカとしてのリアルなディテールと、サイエンスフィクション作品としての没入感を高めることが狙いだ。この2つの特徴については、後述するゲームプレイ体験の部分でもこだわりが強く感じられた。

キャラのひとつ、TRENCHWALKER。リアルロボットなら肩に銃をかつぐ設計はあり得ないが、ヒトの意志で動くロボットだからこそ、ヒトと同じような仕草をしている

メカの特性を考えながら2人1組で戦い抜く

ゲームシステムについては、2人1組での協力プレイが基本。4月2日からのアーリーアクセスにも実装される「ラストスタンド」というメインモードでは、最大6チーム12人がひとつのマップで戦う。勝利条件は敵をすべて殲滅するか、自分たちのチームが脱出地点(エクストラクションポイント)を維持することにある。

序盤は、PvEの部分として偵察用などのドローンを破壊して、メカを強化するための「スターフォール」やシールドなどで武装を固めて、PvPでの対決に備えていく。バトルロイヤル系のゲームはなぜかフィールドにアイテムが置かれているが、アイテム回収のフェーズもご都合主義ではなく、ゲーム内の物語と整合性を持たせた設計にしているところも、ウォーゲーミングのこだわりを感じさせる。

ゲームプレイ中の画面。アイテムポッドを巡るせめぎ合いなどもある

プレイ感覚としては、昨今のシューティングゲームとは一線を画す重厚でリアルさが強く感じられた。「ウォーゲーミングのDNAでもある『タクティクス・オーバー・リフレックス(反射神経より戦術性)』という思想は健在」(ルーク氏)とも語っていたとおり、敵の弾を目視で避けるようなフィジカル頼みのTPSではなく、射出角などを見定めて相手を狙撃するような、同社のゲームの雰囲気が色濃く見える。

昨今のハイスピードなシューティングをプレイしてきた人には、ストーリーなども含めて慣れる時間は必要かもしれないが、ゲームの本質が「戦略的な駆け引き」や「味方との連携」にあるため、ある意味ではまったく新しいTPSとも言えそうだ。

動きは『WoT』などに近く、エイム力よりも立ち位置や遮蔽物を活用した戦い方が必要になる。スピード感のあるTPSが苦手な人こそ向いているゲームかもしれない

ひと目で特徴がわかるようなメカデザイン

メカデザインについては、アーリーアクセス版で使用できる7体のメカが紹介された。人型のメカは万能タイプ、スナイパータイプ、サポートタイプ、衛生兵タイプといった戦場にいる兵士のイメージに近く、四足歩行の動物型メカにはタンク系、機動力系、奇襲系、突進系などが用意されている。

こうした特徴的なメカデザインについては、「最初にゲームデザインから手がけている」とのことで、「このハンターがどのような活躍をするのか、どんなふうにプレイするのかという部分を決めた」上で、「見た目からでもある程度プレイスタイルが直感的に伝わるよう設計した」という。

デザインを眺めてみてもその辺りは強く感じる部分で、メカでありながらもゲームとしての魅力も意識されている。細身のスナイパーや、俊敏そうなクモ型ロボット、マントをまとった異色のデザインなど、遊び心も取り入れている。

また、走り出す際の最初の踏み出しや、モーターが駆動してから機体が動き出す一連の動作、建物に突っ込む際に肩からぶつかった時の動きといった重量感にこだわることでロボットのスケール感が伝わるようにしているという。

タンク系メカの「URSUS」(アーサス)は、いかにも装甲が厚く重厚そうな印象

タンク系メカの「URSUS」(アーサス)は、いかにも装甲が厚く重厚そうな印象

遠距離からドローンを飛ばすなど「コントローラー」の役割を果たす「PROPHET」(プロフェット)。ロボットらしからぬマントをまとった雰囲気だ

最もベーシックな兵士という印象の「RAZORSIDE」(レイザーサイド)。人間とのサイズ比較もできる

また、リアリティという意味ではロボットのサイズ感にも注目。人型で約8m、動物型で約6mというサイズ感。この巨体が人間の建造物の間を歩く様子からは、異質さとスケール感が際立って伝わってくる。マップのデザインも人間がいた時代の名残を感じさせたり、ハンターごとのバックストーリーも今後順次公開されていく予定で、ストーリーに関わるオブジェクトなどもあるようだ。

マップのひとつ、メアリーランド。川が通る片田舎の街には、人が残したクルマや建造物などが数多く残る

これらのオブジェクトには壊せるものと壊せないものもある。「壊せるものに接触した際のふらつきや、一歩踏み出す時の荷重移動など」もこだわって再現されている。

動かしてすぐにわかる“ウォーゲーミング独自の世界観”

体験会では、デモプレイの視聴ののち、「チュートリアル」と「ラストスタンド」モードのAI戦をプレイさせていただいた。

最も顕著に感じたのは、その重厚なデザインゆえの移動の遅さだ。ラン状態に切り替えても移動は非常に遅く、まさに戦車や戦艦の移動に近い(それよりは早いが)。足が遅いタンク系キャラだとそれがより顕著で、昨今のFPS/TPSをプレイしている人には逆に新鮮かもしれない。

最初のうちはMOBAのように、「偵察ドローン」との小競り合いを通じて装備を強化していくフェーズがある。ここがPvE部分だ。ドローンといえども何もしなければバカにならないダメージを受けるため、特にシールドなどは積極的に回収する必要がある。大きめの攻撃型ドローンは上空からの爆撃をしてくることもあり、範囲外に逃げないと大ダメージを受けてしまう。そこに敵が襲ってくると瞬く間にやられてしまうので、立ち位置や遮蔽物、地形などをうまく活用することが重要だ。

デモプレイではXboxコントローラーを使用。バリアや突進といったさまざまなスキルが用意されている。

実際にプレイしたチュートリアルでは、ひととおりの操作を体験できる。「shift」によるランや「ctrl」による移動、「V」が接近戦、右クリック長押しでスコープ撃ち(ADS)などのひととおりの操作は他のタイトルと共通なのですぐに慣れることができる。

プレイヤー同士の乱戦では、遠距離からのADS射撃を仕掛けながら、うまくこちらからしか当たらない場所どりをするのがポイントだ。連射系武器にはリコイル(連射時の照準のブレ)などもあるため、戦術重視のゲームといえども、やはりエイム力があるに越したことはない。

1回のプレイ時間は10〜12分程度とそれほど長くはないが、味方が倒されていなければリスポーンも可能。復帰時に味方と自分に少しだけバフがかかる能力を3種類の中から選べるため、最後まで逆転を狙って戦うこともできそうだ。また、「スキルツリー」のような仕組みも導入されるため、やり込みがいも生まれる。

リスポーン時の画面。ダメージ軽減、アーマー修復、ダメージ増加といったシナジー効果が得られる

ちなみに、ランクマッチのような仕組みはまだ検討中とのことだが、「できるだけ実力が近いプレイヤー同士がマッチングされるようにバランスを取りたい。同時に、プレイヤーも飽きることなく新しいハンターを使えるように追加していく予定」だ。

15年以上ウォーゲーミングの成功の秘訣

そんな『Steel Hunters』のアーリーアクセスが、いよいよ4月2日から始まる。当初は7体のキャラクター、3つのマップで、「ラストスタンド」モードから実施予定だ。

このアーリーアクセスでマーケティング担当のローラン氏が大切にしていることが、「プレイヤーファーストのアプローチと、スタート当初はマネタイズをしないこと」だという。

ウォーゲーミングにとって新しい挑戦だが、「15年の経験で培った自信があります」とローラン氏

「アーリーアクセスは『シーズン0』としてできるだけ短く実施します。そして2025年5月を目指して『シーズン1』をローンチする予定です。そこから徐々にマネタイズもしていきますが、価格設定は低コスト、高バリューを念頭に置き、払っていただいた以上の価値を感じていただきたいと思っています」

この方針は15年以上もサービスを続けている『WoT』などの他のタイトルでも同様で、ファンが喜んでくれるものを提供したいという姿勢を大切に、ユーザーからのフィードバックを受けて、ゲーム体験やUIなどの改善にも努めたいという。

アーリーアクセスの方針

アーリーアクセスの方針最後に、5月のシーズン1で実装予定の新ハンター「SNEAK PEAK」もお披露目された。こちらも見た目のとおり、頭にツノを持ち、重厚な装甲を備えた突進系ハンターのように見える。

「シーズン1」で実装予定のSNEAK PEAK

『WoT』や『WoWS』などのファンにとってはこれらの延長線上で楽しめる新たなTPSとして、既存のeスポーツ系TPSファンにとってはこれまでにない新鮮なTPSとして期待が高まる『Steel Hunters』。まったく新しいTPS体験をぜひ一度味わってみよう。

Steel Hunters(スティールハンターズ)

開発:Wargaming Group Limited

ジャンル:PvPvEシューター

価格:基本プレイ無料(課金あり)

公式サイト:https://steelhunters.com/ja

SteamURL:https://store.steampowered.com/app/1691340/STEEL_HUNTERS/

開発:Wargaming Group Limited

ジャンル:PvPvEシューター

価格:基本プレイ無料(課金あり)

公式サイト:https://steelhunters.com/ja

SteamURL:https://store.steampowered.com/app/1691340/STEEL_HUNTERS/