CULTURE PCゲームカルチャーに関する情報満載!

eスポーツに取り組む国内4社の知見とは? 演出や未来のeスポーツの深〜いハナシ【CEDEC2020レポート】

COVID-19の影響でオンラインでの開催となったゲーム開発者カンファレンス「CEDEC 2020」。国内で格闘ゲームを筆頭としたeスポーツ展開を行う4社が集うパネルディスカッション「大規模eスポーツ製作における各社の知見」のレポートをお届けする。

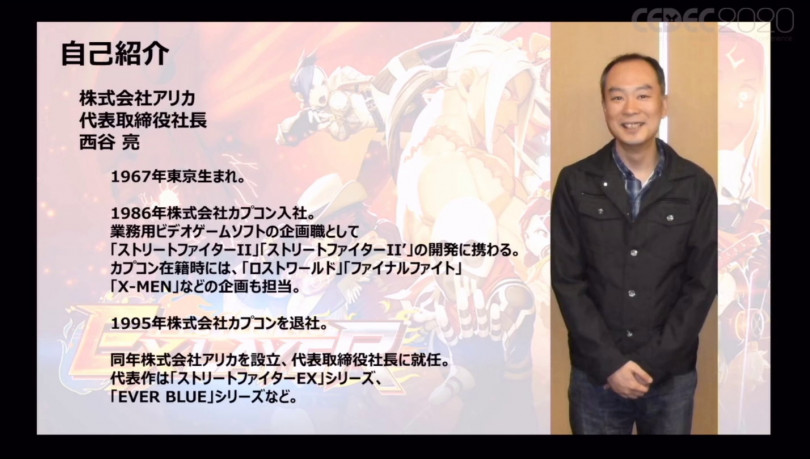

このセッションの登壇者は、ディー・エヌ・エーのエグゼクティブ・プロデューサーの杉山晃一氏、バンダイナムコスタジオからプロデューサー/ゲームディレクターの池田幸平(ナカツ)氏、バンダイナムコエンターテインメントからesportsプロデューサー、安田イースポーツ氏、アリカから代表取締役社長の西谷亮氏、Cygamesから専務取締役の木村唯人氏の合計5人が登壇した。なお司会はディー・エヌ・エーの齋藤亮介氏だ。

アリカの西谷氏が語る

このセッションはパネルディスカッションであるため、質問テーマを登壇者の各人が答える形となる。

第1の質問は「格闘ゲームは長い歴史を持ち、当初からeスポーツを意識したわけではないと思いますが、どの時点からeスポーツ(当時は言葉がなかったので競技)を意識し始めたのか? また競技として捉えてからの開発やゲーム設計に変化はあったのか?」という内容だ。

『ストリートファイターII』などの開発に参加した経験を持つアリカの西谷氏は、過去に「eスポーツ」という言葉や対戦文化が無く、そのため日本人はゲームセンターにおいて筐体の隣に見知らぬ人が座って対戦する状況が考えられなかったと振り返る。一方で、対戦自体は面白いということを理解していたため、小さなゲームセンターのコミュニティなどで小規模ながらも対戦が行われていたものの一般的では無いとも加えた。

eスポーツの芽生えはアーケードゲーム雑誌「ゲーメスト」による大会からで、その1~2年後に国技館で開催されたカプコン主催の「ストリートファイターII ターボチャンピオンシップ'93 IN 国技館」でeスポーツを意識したと語る。また、ゲームセンターで筐体を対面に向かい合いあうように配置した対戦台は「発明」と評価し、あれがアーケードゲームにおける対戦をしやすい環境へ変化させたくれたとも加えた。

格闘ゲームがeスポーツのようになると作り手としても意識が変わり、競技的な側面が強くなってくる。そのため格闘ゲームのエンターテインメント性(カッコ良さ、気持ちの良いフィニッシュなど)を意識したものの、当時は容量的な調整が難しく演出へリソースを割くのは悪という風潮もあったとも振り返った。そのなかでは『スーパーストリートファイターⅡX』で「あけぼのフィニッシュ」がカッコイイとも評している。

参考記事:石井ぜんじの「eスポーツのルーツを求めて」(連載)

https://alienwarezone.jp/series/34

『鉄拳7』における競技シーンの活性化と、

続いての質問は「グローバル向けに『鉄拳7』の競技シーンを活性化していくために、ゲーム製作側として注力していることは何か?」だ。この問いはバンナム池田氏が答えた。

まずアーケードで2015年にアーケードで稼働した『鉄拳7』関連の解説から始めた。シリーズ最新作のコンソール/PC向け『鉄拳7』は現時点までにシーズンパス3が展開中のタイトルである(2020年秋にシーズンパス4が配信予定)。『鉄拳7』における競技シーン活性化は、「上達に向けたプレイサイクル」と「観戦する人を意識した仕様」、そして「プレイ状態を意識した仕様の実装」が必須と考えた。

スキル上達をサポートする仕様については、キャラクターが50体近くも存在し、技数も100以上あるため、自分のキャラを動かすだけで精一杯。そのため上達のポイントが分かりにくく調べるのも大変だ。そこで『鉄拳7』では試合のリプレイ映像をもって、改善点や上達ポイントが分かるようにプログラム的に検知する機能が備えられた。つまり、本来見たくない負けた試合が、リプレイを見ることで改善点が分かるようになっている。

この機能は池田氏が提案したもので、過去エンターブレイン(テレビゲーム雑誌「週刊ファミ通」の発行元だった会社)に在籍した頃に格闘ゲームの攻略ビデオを作っていたことが発想の源。その攻略映像で、試合を一時停止して解説する時の感覚が生かされているとも語った。バンナム内で昼に対戦をして試合展開について質問してくれる人がいるが、いつまでも同じ会話をしているため、聴いていても覚えてない、そして実践しないという人がいっぱいいることに気付いたそう。そのための具体的なプレイヤーの上達する仕組みを作ったとも加えた。

上達に向けたプレイサイクルとして日々感じる疑問をリプレイで解消するべく指摘をTips的に表示し、練習モードにプラクティスを用意。これらの循環を回して自分が上手くなる実感を得られるのが『鉄拳7』であると答えた。

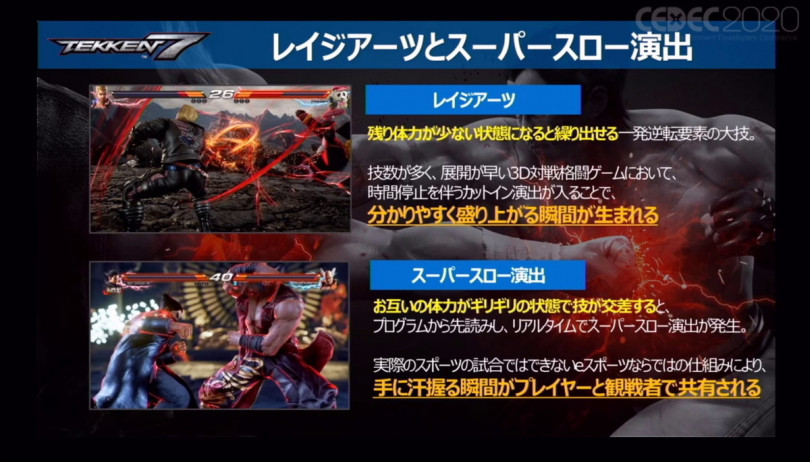

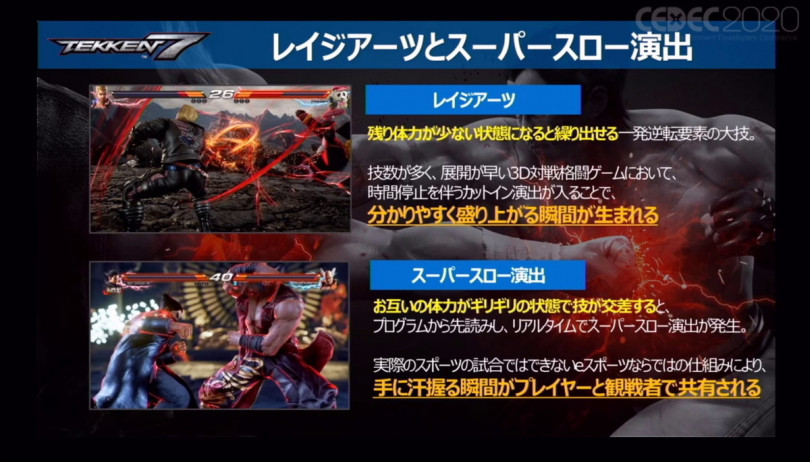

他にも開発の初期段階から観戦者を意識した仕様としてレイジアーツやスーパースロー演出を紹介。どちらも体力が少なくなると発生し、ギリギリまで逆転するチャンスを残す思いから一発逆転要素を入れたと語る。3D格闘ゲームは技数が多く展開が早い。現実の格闘技より分かりやすいが、発生する攻防レベルが高く盛り上がりポイントが分からない。そのためカットインを伴う時間停止演出のような概念を入れて分かりやすい「盛り上がる瞬間」を作ると共に、時間が一瞬停止すると視線が集中するような仕組みを取り入れた。

チーフプロデューサー原田勝弘氏と『鉄拳7』開発当初からの話で、10年以上前からそれらの構想があったそうだとも述べた。現実のスポーツはリプレイ映像があるが、「ゲームは先読みして演出が出来ないか?」という視点だ。実際のスポーツはリアルタイムのスロー演出の表現が出来ないが、eスポーツのゲームならではの仕組みができるし、手に汗握る瞬間をプレイヤーと観戦者で共有できる。この2つが『鉄拳7』の工夫した要素であると述べた。

プレイヤーと視聴者の間に一体感が生まれる仕様であるため、カッコイイ技がより映え、せこい技のように見えるローキックが感動の一撃に変わるのは嬉しい誤算であるとも補足。また演出を入れるとレスポンスを犠牲にしてしまうが、最後の一撃だから邪魔になりにくい。さらに最初は慣れなかったが、慣れるとより緊張感が生まれたそうだ。

池谷氏曰く、バランス調整に関しては、単純に各キャラクターの勝率だけを平均的にすることはできるが、Tier(階層)が上級者、中級者、初心者とそれぞれ存在するため、どこを見るかで変わって来るという。それは各層によって全然勝率が違うから。トーナメントシーンで活躍するプロプレイヤー向けだけに調整すれば良いわけでもなく、より下の層で楽しんでいる人もいるからだ。

俯瞰で色々な方面を考慮し、ゲームのみに視界が広い人だけで無く、ビジュアルを筆頭に色々な視点で見られる人が向いているのではないか? とも加えた。またバランス調整には批判が来るものの、批判が来ている内はまだ良いし、盛り上がっていると言える。しかしながら、メンタルの強さも求められるとも述べた。

第3の質問は安田氏に対する「“TEKKEN World Tour”などの経験から、eスポーツタイトルのグローバル展開に求める共通項は何か?」というもの。これについては、どうしても欠かせないのはコミュニティの熱量だと思うと語った。

コミュニティベースの盛り上がりを活性化させることが大事だと感じたため、TEKKEN World Tourでは「DOJO大会」というものを新設。DOJO大会は、認定大会とは別に、個人やサードパーティーが大会を開催するときに申請すると、サーキットのツアーポイントがもらえる制度、という制度だ。

全世界の各地で大会が開催されていることを知ってはいたものの、それが「DOJO大会でもポイントが得られる」としたことで可視化されたという。大会が多い地域はアメリカが多かったが、パキスタンやペルー、コートジボワールなど聞き馴染みのない国や地域でも熱いコミュニティが存在し、そこで格闘ゲームシーンが作られていることがわかった。こういったシステムを導入することでコミュニティの熱量が引き上がったそうだ。副次的な効果として、TEKKEN World Tourのスケール感が大きくなったという。

また『鉄拳7』は日本、韓国、北米、欧州中心だけだと思っていたが、安田氏が言っていたようにパキスタンなどにもコミュニティが存在し、「こんなところにもこんな強いヤツがいる」と視覚化されたとも加え、IP全体としてプラスとなったと語った。

eスポーツにおける

続いての質問4は、「クロスプラットフォームのゲームが世の中増えてきたが、コンソールやモバイルなどでeスポーツタイトルとして求められるものや見せ方などで、どのような違いがあるか?」だ。

この質問にはディー・エヌ・エーの杉山氏が答えた。コンソールとモバイルは前提条件として、操作系のインターフェイスが異なり、コンソールはゲームパッド、スマートフォンはタッチパネル。コンソールはすべて条件が同じであるが、モバイルは機種によって演算性能が異なっている。環境にばらつきがあるため、格闘ゲームやシューターなど1フレームで勝敗が決まるのなら操作からコンソールが向いているし、デジタルカードゲームやストラテジーなどフレーム単位での敏捷性が求められないタイトルの場合はスマホでも遊べると、それぞれの違いを挙げた。

またコンソールでもモバイルでも、ゲームの画面上に表示される情報量についてのバランスについても言及。eスポーツタイトルとして求められるUIは、ゲームを快適にプレイできるかどうかが最重要で、視聴者に対するケアはその次と語る。視聴者にとって、FPSなどは主観に寄れば寄るほど情報量が減って分かりやすくなるが、そのぶん全体のことがわかりにくくなる。だからと言って俯瞰だと画面の情報量が多すぎてわかりにくくなる傾向がある。その観点からすれば、サイドビューの格ゲーはバランスが取れて理解しやすい。ゲームジャンルに対してビューモードの調整がコンテンツとして試行錯誤するポイントかなと思っているようだ。

カードバトルの演出の課題として「どこで盛り上がればいいか分からない」がある。戦況を変える強力なカードが出た時に、先の『鉄拳7』と同じように一瞬プレイを止めるが、止めすぎるとテンポが悪くなるため調整しつつ直接召喚の気持ちよさも抑揚を付けて見栄え付けている。

『シャドバ』の基盤となるシステムとして「進化」がある。これが演出的にも重要な要素だ。進化するとカードが強力になるというオリジナリティとしても根幹となるシステム。これがキャラクターを全面に見せるため重要なポイントで、同じようにプレイヤーのリーダースキンの登場シーンも重要視しているという。

『シャドバ』における観戦モードは自分と相手の手札、効果の発動条件、そしてログも含めて閲覧可能。観戦モードに入ったクライアントの言語によって文字が表示されるため、多言語によるサイマル放送が翻訳無しに可能となることが特徴だ。

サイマル放送は『鉄拳』を筆頭とした他のゲームでも見ない特筆すべき機能となっている。「eスポーツは放送が重要」と前置きし、プレイヤーが手札を選んでいる姿を見られるようにするのは通信を簡易化するために難しかったが、「それもあったほうがいい」ということから実装され、観戦モードは重要という言葉で締められた。

大会はユーザーかパブリッシャーか、

第6の質問は「積極的にeスポーツ展開を行うパブリッシャー内での“eスポーツ”の位置づけはどうなっているのか?」だ。

バンナム安田氏が最初に回答。パブリッシャーのミッションは、『鉄拳7』を例にすれば「面白いゲームを作り、それをお客様に届け、それを長い間楽しんでもらう」ことが本質と言う。

それに付随するたくさんのミッションがある。ゲーム自体の売り上げ増、長く楽しむためのDLCを販売するミッション、IPビジネスの拡大、これらをひっくるめてeスポーツであるため、いろいろな側面が存在する。

また「国民的に流行るゲームを持つと、また別の側面があるのでは?」という問いには、どこまでいっても販売本数分の競技人口であり、スポーツで言えばマイナースポーツの1つであるため、それだけの価値ではないものを追求しなくてはと締めくくった。

木村氏は、Cygamesの『シャドウバース』はカードゲームというところで元からeスポーツを視野に入れて作っていたと述べた。『シャドバ』は「大会が開催」されて、それを「見て楽しむ」ことで完成すると思っているという。会社としては、当時スマートフォンにおいてeスポーツ方面に強く取り組んでいたところはまだ多くなく、我々がやるのであればゲーム業界も盛り上がることもやりたいと思っていたとのこと。また、ゲームをプレイしてお金を稼ぐのは夢の職業ということもあり、そういった文化も発展させたかったと語った。

その中で、やっていて嬉しかったのが「『シャドバ』のおかげでeスポーツ関係の仕事に就くことができました」という声があったということ。プレイヤーとしてお金を稼ぐところまでは予想できていたが、Cygamesと関係ない周辺の会社でeスポーツ関係の仕事が増えたため、実況者などとして就職できたという声があったという。

ここで齋藤氏からの質問として「世界的にみるとパブリッシャーが独自でやるところと、そうでないところで二極化していると見ています。アメリカはパブリッシャー独自でやっていて、中国はVSPNが存在し、韓国はESLなどの組織がありますが、日本は今後どちらに傾くのでしょう?」という問いが投げかけられた。

安田氏はタイトルの属性によると見ており、格闘ゲームはコミュニティの作法としてそのコミュニティ独自で開催して盛り上げるという文化が定着しているとのこと。パブリッシャーが独自でやると言い始めるとコンフリクトが起きてしまうし、コミュニティや運営会社に盛り上げていただくのは捨てられない。パブリッシャーがそこに介入してはならないため、「そういった機運をいかに盛り上げられるか?」という部分にアプローチしなくてはならないとも答えた。

木村氏は、『シャドバ』のデジタルカードゲームについてそういう風潮はなく、どちらかといえばやり方が分からないため、自分としては両軸でやりたいと言う。きっちりとした大会は我々が監修するが、ユーザー側から大会をやりたいという声があればやって欲しいようだ。また、法人主催なら許可をとって欲しいが、個人ならイベントサポートを公式で申し込むとサポートを受けられるため、大会の規模によっては見ないといけないと答えた。

日本のゲーム会社は格闘ゲームに注力気味

最後の質問は「日本のゲームパブリッシャー/デベロッパーは、どのようなジャンルでグローバルのeスポーツシーンに勝負を挑むべきか?」だ。

アリカの西谷氏は、できることは何でもやるべきで、もっと新しいジャンルにも挑戦するのもいいとしつつ、日本は格闘ゲームを作るのが上手で得意なので、その分野でいくのもありだと語った。

バンナム池田氏は、個人として28年間格闘ゲームが好きで遊び、開発に付き添ってきたために、日本の強みである格闘ゲームというジャンルはずっと盛り上げていかなければならないと話す。そういった想いはあるものの、シューターが流行っていることもあり、「新しいシューターの形はないのか?」と模索し、緻密な設計や駆け引きの面白さと奥深さなど、日本人ならではのシューターに挑戦してみるのは切り口として面白いのでは、と思っているようだ。また、西谷氏と同様に、やれることは何でも挑戦し、強みを伸ばすことは大事で、今流行っているものの研究をして新しいことへの取り組みは大事だとも語る。これらをしっかりやらないと、eスポーツシーンは活性化していかないのではないか? とも加えた。

ディー・エヌ・エーの杉山氏は、マーケティング関係なら競技人口が多いジャンルに焦点を当て、受け入れられるためには流行った瞬間に追いつくスピード感がある会社か、それらを凌駕する独自性をもったものを出さないと勝てないと分析。日本のデベロッパー的にはそういうものが得意ではないことから、細かいチューニングが際立つRTSや格ゲーなどが良いかもしれないと話してセッションを終了した。

CEDEC2020

https://cedec.cesa.or.jp/2020/

このセッションの登壇者は、ディー・エヌ・エーのエグゼクティブ・プロデューサーの杉山晃一氏、バンダイナムコスタジオからプロデューサー/ゲームディレクターの池田幸平(ナカツ)氏、バンダイナムコエンターテインメントからesportsプロデューサー、安田イースポーツ氏、アリカから代表取締役社長の西谷亮氏、Cygamesから専務取締役の木村唯人氏の合計5人が登壇した。なお司会はディー・エヌ・エーの齋藤亮介氏だ。

アリカの西谷氏が語る

格闘ゲーム黎明期の対戦状況

このセッションはパネルディスカッションであるため、質問テーマを登壇者の各人が答える形となる。第1の質問は「格闘ゲームは長い歴史を持ち、当初からeスポーツを意識したわけではないと思いますが、どの時点からeスポーツ(当時は言葉がなかったので競技)を意識し始めたのか? また競技として捉えてからの開発やゲーム設計に変化はあったのか?」という内容だ。

『ストリートファイターII』などの開発に参加した経験を持つアリカの西谷氏は、過去に「eスポーツ」という言葉や対戦文化が無く、そのため日本人はゲームセンターにおいて筐体の隣に見知らぬ人が座って対戦する状況が考えられなかったと振り返る。一方で、対戦自体は面白いということを理解していたため、小さなゲームセンターのコミュニティなどで小規模ながらも対戦が行われていたものの一般的では無いとも加えた。

eスポーツの芽生えはアーケードゲーム雑誌「ゲーメスト」による大会からで、その1~2年後に国技館で開催されたカプコン主催の「ストリートファイターII ターボチャンピオンシップ'93 IN 国技館」でeスポーツを意識したと語る。また、ゲームセンターで筐体を対面に向かい合いあうように配置した対戦台は「発明」と評価し、あれがアーケードゲームにおける対戦をしやすい環境へ変化させたくれたとも加えた。

格闘ゲームがeスポーツのようになると作り手としても意識が変わり、競技的な側面が強くなってくる。そのため格闘ゲームのエンターテインメント性(カッコ良さ、気持ちの良いフィニッシュなど)を意識したものの、当時は容量的な調整が難しく演出へリソースを割くのは悪という風潮もあったとも振り返った。そのなかでは『スーパーストリートファイターⅡX』で「あけぼのフィニッシュ」がカッコイイとも評している。

参考記事:石井ぜんじの「eスポーツのルーツを求めて」(連載)

https://alienwarezone.jp/series/34

『鉄拳7』における競技シーンの活性化と、

グローバル展開に求められるもの

続いての質問は「グローバル向けに『鉄拳7』の競技シーンを活性化していくために、ゲーム製作側として注力していることは何か?」だ。この問いはバンナム池田氏が答えた。まずアーケードで2015年にアーケードで稼働した『鉄拳7』関連の解説から始めた。シリーズ最新作のコンソール/PC向け『鉄拳7』は現時点までにシーズンパス3が展開中のタイトルである(2020年秋にシーズンパス4が配信予定)。『鉄拳7』における競技シーン活性化は、「上達に向けたプレイサイクル」と「観戦する人を意識した仕様」、そして「プレイ状態を意識した仕様の実装」が必須と考えた。

スキル上達をサポートする仕様については、キャラクターが50体近くも存在し、技数も100以上あるため、自分のキャラを動かすだけで精一杯。そのため上達のポイントが分かりにくく調べるのも大変だ。そこで『鉄拳7』では試合のリプレイ映像をもって、改善点や上達ポイントが分かるようにプログラム的に検知する機能が備えられた。つまり、本来見たくない負けた試合が、リプレイを見ることで改善点が分かるようになっている。

この機能は池田氏が提案したもので、過去エンターブレイン(テレビゲーム雑誌「週刊ファミ通」の発行元だった会社)に在籍した頃に格闘ゲームの攻略ビデオを作っていたことが発想の源。その攻略映像で、試合を一時停止して解説する時の感覚が生かされているとも語った。バンナム内で昼に対戦をして試合展開について質問してくれる人がいるが、いつまでも同じ会話をしているため、聴いていても覚えてない、そして実践しないという人がいっぱいいることに気付いたそう。そのための具体的なプレイヤーの上達する仕組みを作ったとも加えた。

上達に向けたプレイサイクルとして日々感じる疑問をリプレイで解消するべく指摘をTips的に表示し、練習モードにプラクティスを用意。これらの循環を回して自分が上手くなる実感を得られるのが『鉄拳7』であると答えた。

他にも開発の初期段階から観戦者を意識した仕様としてレイジアーツやスーパースロー演出を紹介。どちらも体力が少なくなると発生し、ギリギリまで逆転するチャンスを残す思いから一発逆転要素を入れたと語る。3D格闘ゲームは技数が多く展開が早い。現実の格闘技より分かりやすいが、発生する攻防レベルが高く盛り上がりポイントが分からない。そのためカットインを伴う時間停止演出のような概念を入れて分かりやすい「盛り上がる瞬間」を作ると共に、時間が一瞬停止すると視線が集中するような仕組みを取り入れた。

チーフプロデューサー原田勝弘氏と『鉄拳7』開発当初からの話で、10年以上前からそれらの構想があったそうだとも述べた。現実のスポーツはリプレイ映像があるが、「ゲームは先読みして演出が出来ないか?」という視点だ。実際のスポーツはリアルタイムのスロー演出の表現が出来ないが、eスポーツのゲームならではの仕組みができるし、手に汗握る瞬間をプレイヤーと観戦者で共有できる。この2つが『鉄拳7』の工夫した要素であると述べた。

プレイヤーと視聴者の間に一体感が生まれる仕様であるため、カッコイイ技がより映え、せこい技のように見えるローキックが感動の一撃に変わるのは嬉しい誤算であるとも補足。また演出を入れるとレスポンスを犠牲にしてしまうが、最後の一撃だから邪魔になりにくい。さらに最初は慣れなかったが、慣れるとより緊張感が生まれたそうだ。

池谷氏曰く、バランス調整に関しては、単純に各キャラクターの勝率だけを平均的にすることはできるが、Tier(階層)が上級者、中級者、初心者とそれぞれ存在するため、どこを見るかで変わって来るという。それは各層によって全然勝率が違うから。トーナメントシーンで活躍するプロプレイヤー向けだけに調整すれば良いわけでもなく、より下の層で楽しんでいる人もいるからだ。

俯瞰で色々な方面を考慮し、ゲームのみに視界が広い人だけで無く、ビジュアルを筆頭に色々な視点で見られる人が向いているのではないか? とも加えた。またバランス調整には批判が来るものの、批判が来ている内はまだ良いし、盛り上がっていると言える。しかしながら、メンタルの強さも求められるとも述べた。

第3の質問は安田氏に対する「“TEKKEN World Tour”などの経験から、eスポーツタイトルのグローバル展開に求める共通項は何か?」というもの。これについては、どうしても欠かせないのはコミュニティの熱量だと思うと語った。

コミュニティベースの盛り上がりを活性化させることが大事だと感じたため、TEKKEN World Tourでは「DOJO大会」というものを新設。DOJO大会は、認定大会とは別に、個人やサードパーティーが大会を開催するときに申請すると、サーキットのツアーポイントがもらえる制度、という制度だ。

全世界の各地で大会が開催されていることを知ってはいたものの、それが「DOJO大会でもポイントが得られる」としたことで可視化されたという。大会が多い地域はアメリカが多かったが、パキスタンやペルー、コートジボワールなど聞き馴染みのない国や地域でも熱いコミュニティが存在し、そこで格闘ゲームシーンが作られていることがわかった。こういったシステムを導入することでコミュニティの熱量が引き上がったそうだ。副次的な効果として、TEKKEN World Tourのスケール感が大きくなったという。

また『鉄拳7』は日本、韓国、北米、欧州中心だけだと思っていたが、安田氏が言っていたようにパキスタンなどにもコミュニティが存在し、「こんなところにもこんな強いヤツがいる」と視覚化されたとも加え、IP全体としてプラスとなったと語った。

eスポーツにおける

コンソールとモバイルの違いとは?

続いての質問4は、「クロスプラットフォームのゲームが世の中増えてきたが、コンソールやモバイルなどでeスポーツタイトルとして求められるものや見せ方などで、どのような違いがあるか?」だ。

この質問にはディー・エヌ・エーの杉山氏が答えた。コンソールとモバイルは前提条件として、操作系のインターフェイスが異なり、コンソールはゲームパッド、スマートフォンはタッチパネル。コンソールはすべて条件が同じであるが、モバイルは機種によって演算性能が異なっている。環境にばらつきがあるため、格闘ゲームやシューターなど1フレームで勝敗が決まるのなら操作からコンソールが向いているし、デジタルカードゲームやストラテジーなどフレーム単位での敏捷性が求められないタイトルの場合はスマホでも遊べると、それぞれの違いを挙げた。

またコンソールでもモバイルでも、ゲームの画面上に表示される情報量についてのバランスについても言及。eスポーツタイトルとして求められるUIは、ゲームを快適にプレイできるかどうかが最重要で、視聴者に対するケアはその次と語る。視聴者にとって、FPSなどは主観に寄れば寄るほど情報量が減って分かりやすくなるが、そのぶん全体のことがわかりにくくなる。だからと言って俯瞰だと画面の情報量が多すぎてわかりにくくなる傾向がある。その観点からすれば、サイドビューの格ゲーはバランスが取れて理解しやすい。ゲームジャンルに対してビューモードの調整がコンテンツとして試行錯誤するポイントかなと思っているようだ。

『シャドウバース』における観戦の工夫

第5の質問は「eスポーツの観戦モードや大会での見せ方にどのような工夫がされているのか?」。これにはCygamesの木村氏が答えた。『シャドウバース』はカードゲームであるため、格闘ゲームと比べると動きが派手ではないゲームタイトルだ。eスポーツを意識した仕様では、「カード使用時のエフェクト」と「進化の演出」、そして「観戦モードの実装」の3つを挙げた。

カードバトルの演出の課題として「どこで盛り上がればいいか分からない」がある。戦況を変える強力なカードが出た時に、先の『鉄拳7』と同じように一瞬プレイを止めるが、止めすぎるとテンポが悪くなるため調整しつつ直接召喚の気持ちよさも抑揚を付けて見栄え付けている。

『シャドバ』の基盤となるシステムとして「進化」がある。これが演出的にも重要な要素だ。進化するとカードが強力になるというオリジナリティとしても根幹となるシステム。これがキャラクターを全面に見せるため重要なポイントで、同じようにプレイヤーのリーダースキンの登場シーンも重要視しているという。

『シャドバ』における観戦モードは自分と相手の手札、効果の発動条件、そしてログも含めて閲覧可能。観戦モードに入ったクライアントの言語によって文字が表示されるため、多言語によるサイマル放送が翻訳無しに可能となることが特徴だ。

サイマル放送は『鉄拳』を筆頭とした他のゲームでも見ない特筆すべき機能となっている。「eスポーツは放送が重要」と前置きし、プレイヤーが手札を選んでいる姿を見られるようにするのは通信を簡易化するために難しかったが、「それもあったほうがいい」ということから実装され、観戦モードは重要という言葉で締められた。

大会はユーザーかパブリッシャーか、

それぞれ立場が異なるアプローチ

第6の質問は「積極的にeスポーツ展開を行うパブリッシャー内での“eスポーツ”の位置づけはどうなっているのか?」だ。バンナム安田氏が最初に回答。パブリッシャーのミッションは、『鉄拳7』を例にすれば「面白いゲームを作り、それをお客様に届け、それを長い間楽しんでもらう」ことが本質と言う。

それに付随するたくさんのミッションがある。ゲーム自体の売り上げ増、長く楽しむためのDLCを販売するミッション、IPビジネスの拡大、これらをひっくるめてeスポーツであるため、いろいろな側面が存在する。

また「国民的に流行るゲームを持つと、また別の側面があるのでは?」という問いには、どこまでいっても販売本数分の競技人口であり、スポーツで言えばマイナースポーツの1つであるため、それだけの価値ではないものを追求しなくてはと締めくくった。

木村氏は、Cygamesの『シャドウバース』はカードゲームというところで元からeスポーツを視野に入れて作っていたと述べた。『シャドバ』は「大会が開催」されて、それを「見て楽しむ」ことで完成すると思っているという。会社としては、当時スマートフォンにおいてeスポーツ方面に強く取り組んでいたところはまだ多くなく、我々がやるのであればゲーム業界も盛り上がることもやりたいと思っていたとのこと。また、ゲームをプレイしてお金を稼ぐのは夢の職業ということもあり、そういった文化も発展させたかったと語った。

その中で、やっていて嬉しかったのが「『シャドバ』のおかげでeスポーツ関係の仕事に就くことができました」という声があったということ。プレイヤーとしてお金を稼ぐところまでは予想できていたが、Cygamesと関係ない周辺の会社でeスポーツ関係の仕事が増えたため、実況者などとして就職できたという声があったという。

ここで齋藤氏からの質問として「世界的にみるとパブリッシャーが独自でやるところと、そうでないところで二極化していると見ています。アメリカはパブリッシャー独自でやっていて、中国はVSPNが存在し、韓国はESLなどの組織がありますが、日本は今後どちらに傾くのでしょう?」という問いが投げかけられた。

安田氏はタイトルの属性によると見ており、格闘ゲームはコミュニティの作法としてそのコミュニティ独自で開催して盛り上げるという文化が定着しているとのこと。パブリッシャーが独自でやると言い始めるとコンフリクトが起きてしまうし、コミュニティや運営会社に盛り上げていただくのは捨てられない。パブリッシャーがそこに介入してはならないため、「そういった機運をいかに盛り上げられるか?」という部分にアプローチしなくてはならないとも答えた。

木村氏は、『シャドバ』のデジタルカードゲームについてそういう風潮はなく、どちらかといえばやり方が分からないため、自分としては両軸でやりたいと言う。きっちりとした大会は我々が監修するが、ユーザー側から大会をやりたいという声があればやって欲しいようだ。また、法人主催なら許可をとって欲しいが、個人ならイベントサポートを公式で申し込むとサポートを受けられるため、大会の規模によっては見ないといけないと答えた。

日本のゲーム会社は格闘ゲームに注力気味

あまり挑戦してないジャンルにも取り組みを

最後の質問は「日本のゲームパブリッシャー/デベロッパーは、どのようなジャンルでグローバルのeスポーツシーンに勝負を挑むべきか?」だ。アリカの西谷氏は、できることは何でもやるべきで、もっと新しいジャンルにも挑戦するのもいいとしつつ、日本は格闘ゲームを作るのが上手で得意なので、その分野でいくのもありだと語った。

バンナム池田氏は、個人として28年間格闘ゲームが好きで遊び、開発に付き添ってきたために、日本の強みである格闘ゲームというジャンルはずっと盛り上げていかなければならないと話す。そういった想いはあるものの、シューターが流行っていることもあり、「新しいシューターの形はないのか?」と模索し、緻密な設計や駆け引きの面白さと奥深さなど、日本人ならではのシューターに挑戦してみるのは切り口として面白いのでは、と思っているようだ。また、西谷氏と同様に、やれることは何でも挑戦し、強みを伸ばすことは大事で、今流行っているものの研究をして新しいことへの取り組みは大事だとも語る。これらをしっかりやらないと、eスポーツシーンは活性化していかないのではないか? とも加えた。

ディー・エヌ・エーの杉山氏は、マーケティング関係なら競技人口が多いジャンルに焦点を当て、受け入れられるためには流行った瞬間に追いつくスピード感がある会社か、それらを凌駕する独自性をもったものを出さないと勝てないと分析。日本のデベロッパー的にはそういうものが得意ではないことから、細かいチューニングが際立つRTSや格ゲーなどが良いかもしれないと話してセッションを終了した。

CEDEC2020

https://cedec.cesa.or.jp/2020/

KEYWORD

MEMBERS ONLY 独自視点の記事やお得なキャンペーン記事など配信

CULTURE RANKING カルチャーの人気記事ランキング!

-

「世界大会で1度はドン勝を獲りたい」【Crest Gaming Xanadu所属 Rio選手インタビュー】【シブゲーアーカイブ】

-

【びっくりソフトウェア 前編】大手の人気シューティングゲームシリーズが途絶えてしまったから、自分で作るしかない!【インディーゲームインタビュー】

-

ゲーム用プロジェクターのリアルな声を調査!後悔しない選び方

-

「ネスは人生のパートナー」『スマブラ』で1キャラにこだり続ける“Gackt”の競技者論・ストリーマー論【『スマブラSP』プロゲーマー ZETA DIVISION・Gackt選手インタビュー】

-

2018年に活躍した極上イケメンプロゲーマーまとめ【シブゲーアーカイブ】