CULTURE PCゲームカルチャーに関する情報満載!

【Skeleton Crew Studio】国際色豊かな会社で働くサラリーマンインディークリエイター(?)がたった一人で作った『Olija(オリヤ)』【インディーゲームインタビュー】

「どんな人がどんなインディーゲームを作っているのか」に注目したインタビュー連載企画の6回目は、インディーゲームイベント「BitSummit」の運営も担う会社「Skeleton Crew Studio」と、2020年リリース予定のアクションアドベンチャー『Olija(オリヤ)』を取り上げます。21名が在籍する同社ですが、ゲーム開発担当者は一人だけ。プログラミングだけでなくグラフィック、ストーリー、音楽に至るまですべて一人で作り上げています。『Olija』についてはもちろん、そんな体制になっている理由やSkeleton Crew Studioのこと、BitSummitの運営など聞いてきました。

▲インタビューに応じていただいたトマさん(左側)と村上さん(右側)

▲インタビューに応じていただいたトマさん(左側)と村上さん(右側)

インタビューではSkeleton Crew Studioを代表し、村上 雅彦さんとThomas Olsson(トマ・オルソン)さんの2名に参加いただきました(氏名・担当・好きなゲームの順に記載)。

村上 雅彦:代表/『アウトフォクシーズ』『Undertale』『Limbo』

Thomas Olsson(トマ・オルソン):『BackSlash』『Olija』開発/『Diablo』『Half-Life』シリーズ、『Another world』

※8月中旬、ビデオ会議ツールを用いて取材。

※『Olija』の画面は、すべて開発中のものです。

村上:端的に表現するときはゲーム会社と言っています。ゲーム開発もしていますが、事業の一つという位置づけです。VR・ARに関するアプリやシステムの開発もしますし、Webサイトの制作やグラフィックデザインなども携わっています。

──それぞれの仕事の共通点が見えないような……。

村上:ゲームで培ってきた技術や考え方などを、ゲーム以外の産業にも活用したい思いで動いていたら、自然と仕事に幅が生まれました。ほかの業界の方からも、ゲーム会社にゲーム以外の仕事の相談をしていいか迷っていると聞くことも多々あって、ほかのゲーム会社さんにおつなぎすることもありますね。さまざまな業界の方たちが業界の枠に囚われず、業界同士を自由に行き来できるよう、架け橋のような存在になれればと思っています。Skeleton Crew Studioを僕と共に起ち上げてくれたエンジニアのラッセルをはじめ、スタッフの皆は僕のこうした少し挑戦的な思いに共感してくれていて、一緒に仕事をしています。

──実績を拝見すると、VR・AR系のコンテンツが多いように思えます。

村上:僕が前職でVRに携わっていたのも理由の一つですが、起業時に弊社の力を発揮しやすかったのがVR・AR周りでした。起業した2016年は世間がVR・AR技術にフォーカスしはじめたころで、その勢いも後押しとなってご依頼をいただけました。その実績の積み重ねが、今も続いているという状況です。

VR・AR案件は多いのですが、注力しているというわけではありません。ご相談いただくときにクライアントが実現したいことをヒアリングしていると、VR・ARがベストなソリューションでないケースもあります。そういったときは別の方法をご提案しています。

▲鹿児島県肝付町とチェンジ社の共同プロジェクト「VRを活用した宇宙美術館」に開発協力。光の速度や宇宙の広さなどを体感できるVRコンテンツを視聴できる

──Skeleton Crew StudioはBitSummitの運営だけでなく、グローバルゲームジャムなどのイベントセミナーも主催しています。この意図を教えてください。

村上:これはBitSummitの運営に関わっている理由と根は同じなのですが、ゲームクリエイターさんやクリエイターを目指す方たちを手伝いたいからです。そうしたコミュニケーションや思いを育める場を提供していきたいです。僕自身は表舞台に上がりたいとは思っておらず、ほかの方たちが作る面白いサービス・コンテンツを体験したいですし、少しでも関われたらうれしいですね。

▲ゲームジャムの様子

▲ゲームジャムの様子

──さまざまな業界の橋渡し役になりたいというお話と通じるものがありますね。話がガラリと変わってしまって恐縮ですが、Skeleton Crew Studioのメンバーは何人いるのでしょうか。

村上:僕を含めて21人ですね。日本人が5人、ほかの皆の国籍はアメリカ 、フランス、中国、リトアニア、メキシコなどバラバラです。Skeleton Crew Studioには日本を含めると16か国の人が在籍していることになります。

▲Skeleton Crew Studioのメンバー

▲Skeleton Crew Studioのメンバー

──海外の方の比率が高いですね。

村上:国内外問わず募集をかけていることはもちろんですが、ゲームイベントのBitSummitを主催している会社でもあるので、ゲームやゲームに関わる技術を通じて面白いことができそうだと期待して来てもらっていると思います。

また、皆さんは任天堂さんへの憧れや、京都への興味・関心が高いのも要因かなと。設立当初は深く考えずに京都に会社を置きましたが、今となっては良かったと思います。実際に住んでもらってからも評判は良いです。海外の方にとっては、日本はインフラが整っていて安全なのがうれしいとのことで、京都は自然と街がバランス良く混じり合っているところが住みやすさにもつながっていると聞きました。まぁ、あとは暑すぎる・寒すぎるも聞きますが(笑)。

▲オフィスの和室でオンラインミーティングに臨むメンバーも

▲オフィスの和室でオンラインミーティングに臨むメンバーも

──21人という規模についてはどう思っていますか。

村上:起業時は、信頼し合える仲間と面白い物を作っていけたらと思っていたので、ここまで大きくする予定ではなかったですね(笑)。おかげさまで魅力的な仕事の依頼が増えましたし、応募してくれる方々も「ぜひ会いたい」と思える方ばかりだったので、今の形になりました。

──こういったメンバー構成になって良かったことはありますか。

村上:国・地域に偏りのないメンバー構成になったことで、多角的な視点からフィードバックが得られるのは良い点と言えそうです。一人ひとりがその国の価値観の代表というわけではありませんが、マイノリティな概念が生まれづらい会社だと思っています。あとは、海外の方に渡すお土産選びのアドバイスがもらいやすいことでしょうか(笑)。皆で食べるから個包装のお菓子は面倒、などはよく聞きます。

──コミュニケーションする際の言語は?

村上:英語と日本語が混在していますね。皆が英語・日本語を理解しているわけではないので、齟齬やラグが生まれてしまうことがあるのは少々ネックになりがちですが。助け合ってなんとかなってますね。

──メンバー全員が日本で働いているのですか?

村上:新型コロナウイルスの影響により渡航が制限されて日本に来られないメンバーもいますが、その方たち以外は日本で働いています。

村上:フランスから来たトマ・オルソンだけです。

──なぜ一人きりの体制なのでしょうか。

村上:オリジナル作品をリリースしたい思いはあったのですが、受託が多いこともあってゲーム開発に人手もお金も回せませんでした。そんなときにやってきたのがトマです。

ゲーム会社に勤めた経験などがなかったトマですが、応募時に持ってきた制作物は面白そうに思えました。しかも、彼は2Dゲーム開発ツールの「Construct 2」を使えばゲームを作れますし、グラフィック・音楽・映像も作れるのです。一人でゲームが作れるなら、人手や金銭面の問題は解決できると判断し、トマを迎え入れました。

──ゲーム開発に専念してもらうクリエイターとしてトマさんが在籍していると。

村上:稀に音楽周りで手伝ってもらうことはありますが、ゲーム開発だけしてもらっています。「サラリーマンインディークリエイター」と呼べるような存在ですね(笑)。お給料のほかに、彼の作ったゲームが売れたらロイヤリティーのようなものが発生し、彼に追加でお金が入る契約を交わしています。

──今までなかった体制で、周りのメンバーにも影響を与えていそうですね。

村上:そうですね。やはりと言いますか、弊社はゲームを作りたいメンバーが多いです。身近にゲーム開発にチャレンジしているトマを見て、ほかのメンバーも企画やプロトタイプを持ち込んでくれるようになりました。一人だけの開発体制ですが、トマは弊社の雰囲気を良い方向に変えてくれました。

──皆さんがゲーム開発を手伝うことはあるのでしょうか。

村上:Construct 2を使ったデータを各種プラットフォーム向けに移植する作業は、エンジニアさんがUnity用にデータを変換するツールなどを作って対応しています。また、1作目の『BackSlash』は僕とトマの奥さんで翻訳しました。トマが慣れている母国語(フランス語)でストーリーなどを書いてもらい、そのあとに僕たちが和訳しています。このように、トマが対応できない部分に関しては手伝いますし、トマから意見を求められたら応じます。しかし、ゲームの中身はトマ以外が触ることはありませんし、僕たちが中身を強制することもありません。

トマ:僕は今28歳で、子どものころから『RPG Maker』などを使ってゲームを作ってきました。僕の家族は音楽一家で、両親はプロのピアニストとチェリスト。兄は映画音楽の制作やフランスの国営放送の音楽プロデュースなどを担当しています。僕もここに来る前はラッパーとして活動していました。

僕は音楽だけでなくグラフィックや体験などを含めた複合的なアート作品としてゲームを魅力に感じていて、小さなころからゲーム作りに没頭していました。

▲『BackSlash』のプロトタイプ

▲『BackSlash』のプロトタイプ

──音楽一家のなかで育ったから音楽も得意なのですね。村上さんから見たトマさんの印象はどうですか。

村上:出会ったころは、自身の力だけで独特な世界観のゲームを作っていく孤高なアーティスト気質な人で、自分の殻みたいなものを作っていたような印象でした。それが悪いというわけではなく、だからこそ生まれるものもあるだろうと思っていました。

入社してもらってからは、いろいろな人と関わっていくうちに、殻を破ってくれるようになりました。作っているのはトマ一人ですが、一人だけではゲームは完成しないことを学んだように見えました。当初はゲーム作りが好きな青年のように見えていましたが、今ではもうプロのゲームクリエイターとして信頼できる人間に成長してくれました。今ではパブリッシャーさんとのやり取りに僕らは介入せず、トマに任せるようになっています。

──ゲームを作りはじめたのはいつごろからでしょうか。

トマ:8歳くらいからボードゲームを作っていました。その後、12歳だったかな。そのあたりにPCを買ってもらってから『RPG Maker』を5年ほど使いましたね。

──作ったゲームは誰かに見せたり遊ばせたりしたのでしょうか。

トマ:あのときはすごくシャイな性格だったので、誰にも見せませんでした。

──開発ツールはConstruct 2を使っていると聞きましたが、その理由を教えてください。

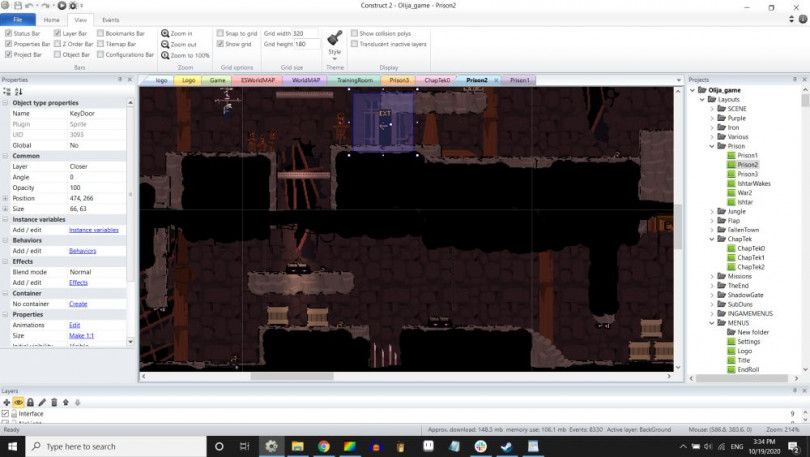

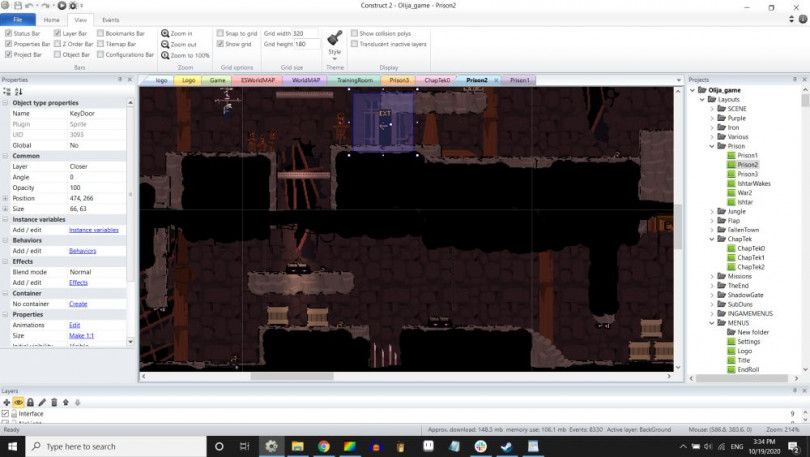

トマ:プログラムの勉強をしてきていない僕にとって、ビジュアルプログラミングができるConstruct 2はかなり助かっています。ビジュアルプログラミングが可能なツールはほかにもあると思いますが、Construct 2はすぐにプロトタイプも作れますし、何より使い慣れているので効率よく開発を進められます。そのあたりが理由ですね。

▲『Olija』の開発でもConstruct 2を利用している

▲『Olija』の開発でもConstruct 2を利用している

──音楽を作るときは何を使っているのでしょうか。

トマ:PCでは「FL Studio」を使っています。ただ、PCだけで作るとどうしても音が固くなってしまいます。『Olija』では友人に頼んでサックスを演奏してもらったり、練習した尺八を吹いたりして、生のサウンドなども採り入れています。

▲実際に演奏し、BGMとして採用することも

▲実際に演奏し、BGMとして採用することも

──ほかのメンバーと意見交換して生まれたアイデアなどはありますか。

トマ:『BackSlash』を作るとき、自分では明確なビジョンを持っているつもりだったのですが、実際に開発を進めてみると全然そんなことはなかったと思い知らされました。そこで、当時は皆さんに毎日遊んでもらって意見を求めて改良するようにしました。皆さんから生まれたアイデアは良いものが多く、キャラの使えるスキルなど採用しています。

──『BackSlash』と『Olija』はどちらもアジアらしさを強く感じる内容です。

トマ:自分の生まれ育った場所から遠くて古い文化は、誰もがわくわくするんじゃないかと思います。たとえば『DARK SOULS』のような西洋のテイストを取り入れたゲームは、日本の方にとって魅力的に映るのではないでしょうか。私にとって東洋の文化はそのように映っていると思っていただけると、イメージしやすいかもしれません。アジア圏について調べると旅をしているようなわくわくする気持ちになり、インスピレーションが湧きやすくなります。だから、自然とアジア圏を意識したゲームになっているのだと思います。

▲アジアっぽい雰囲気も魅力の『BackSlash』(左側)と『Olija』(右側)

▲アジアっぽい雰囲気も魅力の『BackSlash』(左側)と『Olija』(右側)

──両作品ともに滑らかにアニメーションしていて、動かすのが気持ち良い作品です。動きの滑らかさとキャラのリアルな死に様は、『Another World』(日本でのタイトル名は『アウターワールド』)あたりを思い出しました。

トマ:小さなころによく遊んだゲームの一つで、すごく気に入っています。当時は難しすぎてクリアできませんでしたが、大人になってからやり直してクリアできました(笑)。

──トマさんが『BackSlash』でこだわったポイントを教えてください。

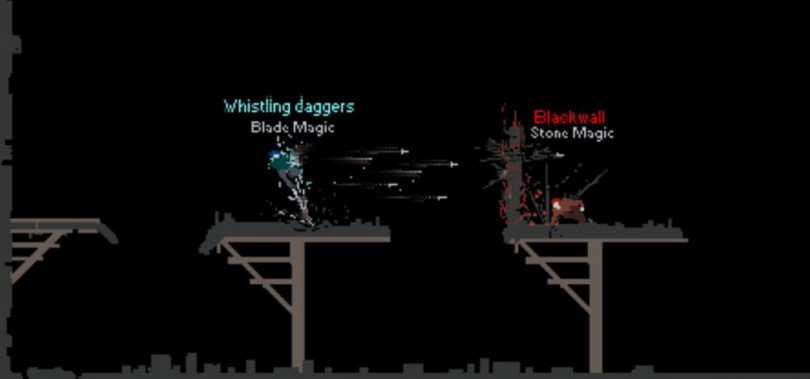

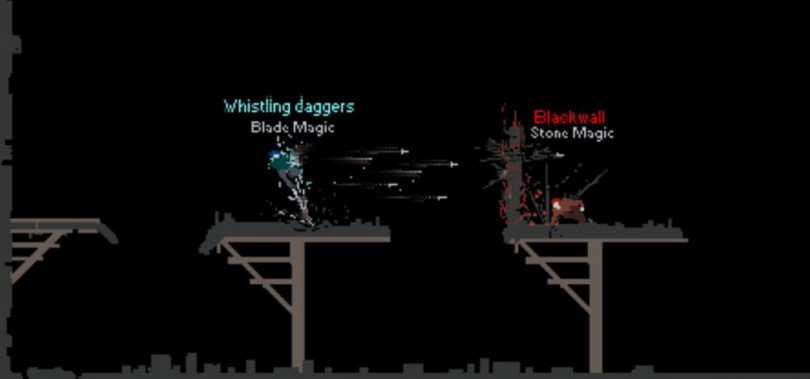

トマ:バトルの進行スピードの変化について力を入れました。バトルスタート時はお互いの手が読めないこともあって様子を見ながら静かにはじまり、お互いの攻め手を理解することでアグレッシブに攻撃していけるようになってからはどんどんスピードが早くなっていくようにしています。

▲『BackSlash』のPV

──『BackSlash』はどのくらい売れたのでしょうか。

村上:全然売れませんでしたね……。社内にインディーゲームを開発する体制を作ってからやってみたかったことの一つとして、「自分たちでゲームを売ってみる」というものがありました。それを実践するために『BackSlash』ではパブリッシャーさんを挟まず、すべて自社でやってみました。

結果として自分たちは売るプロではないことを改めて自覚し、売ることの難しさを学びました。アマチュアバンドの手売りみたいに、地道にイベント出展で露出を増やすようなことしかできませんでしたしね(苦笑)。このことを踏まえて、2作目の『Olija』ではパブリッシャーのDevolver Digitalさんにお願いすることにしました。『Olija』の売れ行きや動向を見て、今度はどうすべきか、練っていきたいと思っています。

トマ:『BackSlash』は、本当に自分のやりたいことをやりたいように作ったゲームです。

村上:韓国のゲームイベントで『Duck Game』というゲームの開発者さんと友達になって、お互いのゲームにお互いのキャラを出し合うコラボをなんのアナウンスもせずに実施したりもしました(笑)。とにかくなんでもやってみれば糧になると思いつつ、ノリで動いていた時期でもありましたね。

▲『BackSlash』では『Duck Game』のキャラがまれに登場する

▲『BackSlash』では『Duck Game』のキャラがまれに登場する

トマ:三銃士のようなテーマで作りたいと思って開発をスタートしました。『BackSlash』と『Olija』は、同じ世界の話という設定です。『Olija』で活躍する伝説の銛は、『Olija』より遥か昔の『BackSlash』である部族が使っていた武器で、ヒロインのオリヤがその部族の末裔です。

村上:トマの作品はどれも同じ世界で展開される物語になる予定で、作品同士のつながりを感じさせる作りになっています。その点も踏まえて楽しんでもらえるとうれしいですね。

▲『Olija』のPV

──『Olija』のストーリーについて、説明をお願いします。

トマ:航海に出ていた主人公ファラディは、難破によりテラファッジという異国の地に漂着してしまいます。伝説の銛の力を借りながら、過酷なテラファッジを冒険して自分の国に帰るのが目的です。その道中では、ヒロインのオリヤと出会います。

村上:トマの心情を露わにしたストーリーですね。テラファッジの住民やオリヤとの交流でさまざまな気持ちが芽生え、帰国よりも大切な目的が生まれます。僕としてはロマンス映画を見ているような気分になる甘いお話だと思っています。フランスっぽさが出ている気がします(笑)。

──ここを楽しんでほしい!と思うポイントを教えてください。

トマ:メインウエポンの銛の使い心地はぜひ体感してほしいです。銛を投げて敵などに刺すと、その位置まで瞬間移動できる能力を駆使すると、まるでダンスしているかのようにリズミカルに戦えます。操作が上手くなるほど、スピーディかつ爽快なバトルを楽しめるようになります。

村上:気持ち良さの追及のために操作性やバトルシステム、ボタン配置、敵の強さや配置を何度も作り直していました。一人で開発するには規模が大きくなりすぎたんじゃないか、本当に完成するのか……? と怖く思ったことはあります(笑)。人が一つの作品に熱量を持って取り組める期間は1年半くらいが限界なんじゃないかと思っていまして、2年半くらいかかった本作については、トマは心の面でも苦労したと思います。

──『BackSlash』は対戦アクションで、『Olija』は一人用のアクションアドベンチャー。ジャンルを変えたのはなぜでしょうか。

トマ:『BackSlash』はローカルの対戦アクションで、システムとして比較的単純なので作りやすく、初めて作る作品としてちょうど良かったのです。しかしこのジャンルのゲームはプレイヤーが少ないので、同じジャンルは避けようとも考えていました。

村上:売れることだけを考えてゲームを作らなくていいとは言っていますが、もちろん売れたほうがいいはずです。いやぁ、ここまで考えて作ってくれていたのかと初めて知りました(笑)。

──『Olija』の目標を教えてください。

トマ:ストーリーメインで、横スクロールアクションゲームを作りたいという目標を掲げていたので、本作が完成した時点で達成できてしまっていますね。

村上:会社としての本作の目標は、「パブリッシャーと一緒にゲームを売ってみる」。これも達成できました。売上で言えば、次につながるくらい売れればと思います。実は次回作の目標もあるんですよ。

──お、それはぜひ聞きたいです!

村上:トマ一人ではなく、トマと一緒にゲームを作るチームを結成したいと思っています。弊社の中からメンバーを募るわけではなく、トマが外から見つけてきてもらう予定ですね。その方を社員として弊社に招くか、今回のプロジェクトだけ外部委託でお願いするかは、本人の意思を聞いてからにしようと思っています。

──採用する人の当たりはすでにつけているのでしょうか。

トマ:一緒にうまくやっていけるかどうかは、ともにゲームを開発してみないとわかりません。僕はLudum Dare(ルドゥム・ダレー)というゲームジャムが好きでよく参加するのですが、チームメンバー候補の方をTwitterで誘い、一緒にこのイベントでゲームを作るようにしています。

──最後に、お二人にとってゲーム開発の魅力を教えてください。

トマ:はじめのほうと話は被ってしまいますが、グラフィックだけでもなく音楽だけでもなく、多岐にわたる要素をすべて作りこめる点を魅力に感じています。

村上:同じゲームでも面白いと感じる部分や苦労したシーンなど、クリアまでに体験する道筋はプレイヤーごとに異なるのが面白いと思っています。そうしたゲーム制作に少しでも関わっているとうれしいと感じます。ゲームクリエイターさんたちのことは尊敬していて、そんな方たちがより開発しやすい場やコミュニティなどを作っていきたいです。

村上:そもそもの話になってしまいますが、国内のパブリッシャー自体が選択肢に上がりづらかったですね。コミュニケーションの窓口となるトマが日本語でやり取りしようとすると表現が正確に伝わりづらく、時間もかかります。ほかのメンバーが手伝おうにも、ビジネスレベルで日本語が堪能なメンバーが弊社にはほとんどいないので難しい。トマが自分の思いを直接伝えられるパブリッシャーとなると、英語でのやり取りが可能なところが良いだろうという話になりました。

海外で仲の良いインディーゲームコミュニティでいろいろと話を聞いた結果、Devolver Digitalさんにお願いすることにしました。

トマ:インディーゲームコミュニティの仲間からは、組む意味のない悪いパブリッシャーの話をいくつも聞いていたので、パブリッシャー選びは慎重になっていました。

──Devolver Digitalってめちゃくちゃ有名なパブリッシャーで、なんとなくハードルが高そうに思えてしまいます。

村上:ですよね。僕もほかのメンバーもそう思ってましたが(笑)、ダメ元で連絡してみたらとんとん拍子でうまく話が進みまして。それがまったく信じられなくて、いつ梯子が外されてもいいように次の手をつねに用意しながらやり取りしていたら、いつの間にか契約まで終わってました(苦笑)。

──Devolver Digitalとやり取りしてみて、どういった感想を抱きましたか。

村上:「すごい」の一言に尽きます。たとえばDevolver Digitalさんはデバッグも担当してくれたのですが、バグを探すだけでなく、ゲームをより良くする方法を探ってくれたのです。Devolver Digitalさんはゲームを愛している人たちの集団で、インディーゲームを面白くしよう、全力でサポートしようという気持ちが伝わってきました。やり取りもカジュアルで、何でも言い合える関係だったのも良かったです。

──Devolver Digitalのおかげか、『Olija』は『BackSlash』よりも注目されているように感じています。

村上:注目度は『Olija』のほうが断然高いですね。計画的に情報を発表していましたし、さまざまなライターさんに依頼して記事を書いてもらっていました。弊社が日本の会社だからか、日本向けにはあまり情報を発信していないのはちょっと気にはなりましたが(笑)。

──Devolver Digitalが日本の開発者と組んだ事例がほとんどないと思います。

村上:意外とすんなりいけたので、僕らみたいにダメ元でも一報入れてみてほしいですね。「Devolver Digitalさんはどうせ僕らのゲームなんて……」と思っている方も多いのではないでしょうか。Devolver Digitalさんの中に日本語が話せる人はいないと思うのですが、

海外インディーゲームのローカライズなどでパブリッシングをサポートするKakehashi Gamesさんが間に入ってくれるはずです。

村上:僕が当時所属していた会社で作っていたVRゲームがBitSummitで表彰されたことで、会社の正式なプロジェクトとして走るようになりました。この感動をインディーゲームを作るすべての人たちに体験してほしい思いで、BitSummitの主催メンバーとして参加しています。また、日本のクリエイターさんと世界のクリエイターさんやゲームメディア・パブリッシャーと繋げたいというBitSummitの理念に賛同しているのも理由です。

実際に運営として参加していると、開発者さんや参加者さんの喜ぶ声が届くのですが、これはやっぱりうれしくてテンションが上がります。大変だけど次も頑張ろうと思えますね。

──今年は初のオンラインでの開催でしたね。

村上:今までとまったく勝手が違ったのでとにかく大変でした。いつもだったら開催が近づくにつれて会場に物がそろっていくので、目に見えて準備が進んでいく様子がわかりました。しかし今回は当日まで何も起こらないので、イベントの準備が進んでいる実感が湧かなかったのも不思議な感覚でした。

イベント中は視聴者数など数字はすぐに見えるのですが、皆さんの表情が見えないので、どういった楽しみ方をしているのかもわかりません。体を動かすこともないのでフィジカル面ではいつもみたいに疲れはないのに、精神的にはどっと疲れていました。

こういった状況でなければオンラインでの開催にチャレンジすることもありませんでしたが、オンラインだからこそできることも見えてきましたし、やりたいことも出てきました。

また、いつもならBitSummitは年に2回ほどしか開けないイベントでした。今後はオンラインも使うことで継続的な仕掛けを作れるので、オンライン・オフラインどちらも活用した形にできればと思います。今までは単発のインディーゲームイベントとして楽しんでもらうことしかできませんでしたが、コミュニティとして活用していく可能性もあるのではないかと感じています。

▲オフライン開催時のBitSummitの様子

▲オフライン開催時のBitSummitの様子

──来年の開催についてはいかがでしょうか。

村上:新型コロナウイルスが1年で根絶されるとは考えづらいので、オフラインでの開催が可能と判断されても、配慮は必須になるはずです。BitSummitは絶対続けたいとは思っているので、オンラインもうまく使ってよりいろいろな方たちに楽しんでもらえるようにしたいですね。

──やはりあそこまで大きなイベントを運営するのはしんどいでしょうか。

村上:コアメンバーは4人で、それにプラス数人で動いている状況なので人手不足なんですよね……。個人的にはもっと多くの人に参加してもらえれば展開の仕方などに幅が持たせられると思っています。

──そんなに少数で動かしていたのですね。

村上:人が増えないのは、あまり組織として機能していないといえばいいのかな。一人当たりの作業量が膨大なので、減らしているつもりでも結構な量の作業をお願いすることになっちゃっているのがよくないなと。あと、属人的になりつつあるのも良くないと思っています。僕らでなくても回せるイベントにして、新しい人たちにバトンタッチしやすくしたいです。僕らがこのままずっと居座り続けると考えが凝り固まってしまうのもこわいなと感じていますし。

──BitSummitの運営って入りたい意思があれば入れるものなのでしょうか。

村上:手伝ってくれる方は随時募集中です。インディーゲームクリエイターさんたちが集まる場を提供することを優先しているイベントで、運営者だからえらいなんてことはないです。先ほどの繰り返しになりますが、新しい人たちが入ることでより良いイベントになっていくと考えています。ぜひ手を貸していただけると助かります……!

© Skeleton Crew Studio / Thomas Olsson. Published by Devolver Digital.

『Olija』Steamページ(体験版も配布中)

https://store.steampowered.com/app/1297330/Olija/

『Olija』

ジャンル:アクションアドベンチャー

発売日:2020年

プラットフォーム:Steam(Windows)、Nintendo Switch

ゲームモード:ストーリーモード

プレイヤー数:1人

価格:未定

Skeleton Crew Studio Webサイト

https://www.skeletoncrew.co.jp/jp/

Skeleton Crew Studio Twitter

https://twitter.com/SkeletonCrewStu

Thomas Olsson Twitter

https://twitter.com/vegamukiwa

▲インタビューに応じていただいたトマさん(左側)と村上さん(右側)

▲インタビューに応じていただいたトマさん(左側)と村上さん(右側)インタビューではSkeleton Crew Studioを代表し、村上 雅彦さんとThomas Olsson(トマ・オルソン)さんの2名に参加いただきました(氏名・担当・好きなゲームの順に記載)。

村上 雅彦:代表/『アウトフォクシーズ』『Undertale』『Limbo』

Thomas Olsson(トマ・オルソン):『BackSlash』『Olija』開発/『Diablo』『Half-Life』シリーズ、『Another world』

※8月中旬、ビデオ会議ツールを用いて取材。

※『Olija』の画面は、すべて開発中のものです。

Skeleton Crew Studioはゲーム会社……ではない?

──まずは、Skeleton Crew Studioについて聞かせてください。御社はゲーム会社だと思っているのですが、Webサイトを拝見するとそうでもないように思います。村上:端的に表現するときはゲーム会社と言っています。ゲーム開発もしていますが、事業の一つという位置づけです。VR・ARに関するアプリやシステムの開発もしますし、Webサイトの制作やグラフィックデザインなども携わっています。

──それぞれの仕事の共通点が見えないような……。

村上:ゲームで培ってきた技術や考え方などを、ゲーム以外の産業にも活用したい思いで動いていたら、自然と仕事に幅が生まれました。ほかの業界の方からも、ゲーム会社にゲーム以外の仕事の相談をしていいか迷っていると聞くことも多々あって、ほかのゲーム会社さんにおつなぎすることもありますね。さまざまな業界の方たちが業界の枠に囚われず、業界同士を自由に行き来できるよう、架け橋のような存在になれればと思っています。Skeleton Crew Studioを僕と共に起ち上げてくれたエンジニアのラッセルをはじめ、スタッフの皆は僕のこうした少し挑戦的な思いに共感してくれていて、一緒に仕事をしています。

──実績を拝見すると、VR・AR系のコンテンツが多いように思えます。

村上:僕が前職でVRに携わっていたのも理由の一つですが、起業時に弊社の力を発揮しやすかったのがVR・AR周りでした。起業した2016年は世間がVR・AR技術にフォーカスしはじめたころで、その勢いも後押しとなってご依頼をいただけました。その実績の積み重ねが、今も続いているという状況です。

VR・AR案件は多いのですが、注力しているというわけではありません。ご相談いただくときにクライアントが実現したいことをヒアリングしていると、VR・ARがベストなソリューションでないケースもあります。そういったときは別の方法をご提案しています。

▲鹿児島県肝付町とチェンジ社の共同プロジェクト「VRを活用した宇宙美術館」に開発協力。光の速度や宇宙の広さなどを体感できるVRコンテンツを視聴できる

──Skeleton Crew StudioはBitSummitの運営だけでなく、グローバルゲームジャムなどのイベントセミナーも主催しています。この意図を教えてください。

村上:これはBitSummitの運営に関わっている理由と根は同じなのですが、ゲームクリエイターさんやクリエイターを目指す方たちを手伝いたいからです。そうしたコミュニケーションや思いを育める場を提供していきたいです。僕自身は表舞台に上がりたいとは思っておらず、ほかの方たちが作る面白いサービス・コンテンツを体験したいですし、少しでも関われたらうれしいですね。

▲ゲームジャムの様子

▲ゲームジャムの様子──さまざまな業界の橋渡し役になりたいというお話と通じるものがありますね。話がガラリと変わってしまって恐縮ですが、Skeleton Crew Studioのメンバーは何人いるのでしょうか。

村上:僕を含めて21人ですね。日本人が5人、ほかの皆の国籍はアメリカ 、フランス、中国、リトアニア、メキシコなどバラバラです。Skeleton Crew Studioには日本を含めると16か国の人が在籍していることになります。

▲Skeleton Crew Studioのメンバー

▲Skeleton Crew Studioのメンバー──海外の方の比率が高いですね。

村上:国内外問わず募集をかけていることはもちろんですが、ゲームイベントのBitSummitを主催している会社でもあるので、ゲームやゲームに関わる技術を通じて面白いことができそうだと期待して来てもらっていると思います。

また、皆さんは任天堂さんへの憧れや、京都への興味・関心が高いのも要因かなと。設立当初は深く考えずに京都に会社を置きましたが、今となっては良かったと思います。実際に住んでもらってからも評判は良いです。海外の方にとっては、日本はインフラが整っていて安全なのがうれしいとのことで、京都は自然と街がバランス良く混じり合っているところが住みやすさにもつながっていると聞きました。まぁ、あとは暑すぎる・寒すぎるも聞きますが(笑)。

▲オフィスの和室でオンラインミーティングに臨むメンバーも

▲オフィスの和室でオンラインミーティングに臨むメンバーも──21人という規模についてはどう思っていますか。

村上:起業時は、信頼し合える仲間と面白い物を作っていけたらと思っていたので、ここまで大きくする予定ではなかったですね(笑)。おかげさまで魅力的な仕事の依頼が増えましたし、応募してくれる方々も「ぜひ会いたい」と思える方ばかりだったので、今の形になりました。

──こういったメンバー構成になって良かったことはありますか。

村上:国・地域に偏りのないメンバー構成になったことで、多角的な視点からフィードバックが得られるのは良い点と言えそうです。一人ひとりがその国の価値観の代表というわけではありませんが、マイノリティな概念が生まれづらい会社だと思っています。あとは、海外の方に渡すお土産選びのアドバイスがもらいやすいことでしょうか(笑)。皆で食べるから個包装のお菓子は面倒、などはよく聞きます。

──コミュニケーションする際の言語は?

村上:英語と日本語が混在していますね。皆が英語・日本語を理解しているわけではないので、齟齬やラグが生まれてしまうことがあるのは少々ネックになりがちですが。助け合ってなんとかなってますね。

──メンバー全員が日本で働いているのですか?

村上:新型コロナウイルスの影響により渡航が制限されて日本に来られないメンバーもいますが、その方たち以外は日本で働いています。

トマさんだけでゲームを開発

──どれだけの人数でゲーム開発に参加しているのですか。村上:フランスから来たトマ・オルソンだけです。

──なぜ一人きりの体制なのでしょうか。

村上:オリジナル作品をリリースしたい思いはあったのですが、受託が多いこともあってゲーム開発に人手もお金も回せませんでした。そんなときにやってきたのがトマです。

ゲーム会社に勤めた経験などがなかったトマですが、応募時に持ってきた制作物は面白そうに思えました。しかも、彼は2Dゲーム開発ツールの「Construct 2」を使えばゲームを作れますし、グラフィック・音楽・映像も作れるのです。一人でゲームが作れるなら、人手や金銭面の問題は解決できると判断し、トマを迎え入れました。

──ゲーム開発に専念してもらうクリエイターとしてトマさんが在籍していると。

村上:稀に音楽周りで手伝ってもらうことはありますが、ゲーム開発だけしてもらっています。「サラリーマンインディークリエイター」と呼べるような存在ですね(笑)。お給料のほかに、彼の作ったゲームが売れたらロイヤリティーのようなものが発生し、彼に追加でお金が入る契約を交わしています。

──今までなかった体制で、周りのメンバーにも影響を与えていそうですね。

村上:そうですね。やはりと言いますか、弊社はゲームを作りたいメンバーが多いです。身近にゲーム開発にチャレンジしているトマを見て、ほかのメンバーも企画やプロトタイプを持ち込んでくれるようになりました。一人だけの開発体制ですが、トマは弊社の雰囲気を良い方向に変えてくれました。

──皆さんがゲーム開発を手伝うことはあるのでしょうか。

村上:Construct 2を使ったデータを各種プラットフォーム向けに移植する作業は、エンジニアさんがUnity用にデータを変換するツールなどを作って対応しています。また、1作目の『BackSlash』は僕とトマの奥さんで翻訳しました。トマが慣れている母国語(フランス語)でストーリーなどを書いてもらい、そのあとに僕たちが和訳しています。このように、トマが対応できない部分に関しては手伝いますし、トマから意見を求められたら応じます。しかし、ゲームの中身はトマ以外が触ることはありませんし、僕たちが中身を強制することもありません。

何でも試してみたい気持ちで作った『BackSlash』

──ここからはトマさんやトマさんが作ったゲームについてお聞かせください。まず、トマさんの自己紹介をお願いします。トマ:僕は今28歳で、子どものころから『RPG Maker』などを使ってゲームを作ってきました。僕の家族は音楽一家で、両親はプロのピアニストとチェリスト。兄は映画音楽の制作やフランスの国営放送の音楽プロデュースなどを担当しています。僕もここに来る前はラッパーとして活動していました。

僕は音楽だけでなくグラフィックや体験などを含めた複合的なアート作品としてゲームを魅力に感じていて、小さなころからゲーム作りに没頭していました。

▲『BackSlash』のプロトタイプ

▲『BackSlash』のプロトタイプ──音楽一家のなかで育ったから音楽も得意なのですね。村上さんから見たトマさんの印象はどうですか。

村上:出会ったころは、自身の力だけで独特な世界観のゲームを作っていく孤高なアーティスト気質な人で、自分の殻みたいなものを作っていたような印象でした。それが悪いというわけではなく、だからこそ生まれるものもあるだろうと思っていました。

入社してもらってからは、いろいろな人と関わっていくうちに、殻を破ってくれるようになりました。作っているのはトマ一人ですが、一人だけではゲームは完成しないことを学んだように見えました。当初はゲーム作りが好きな青年のように見えていましたが、今ではもうプロのゲームクリエイターとして信頼できる人間に成長してくれました。今ではパブリッシャーさんとのやり取りに僕らは介入せず、トマに任せるようになっています。

──ゲームを作りはじめたのはいつごろからでしょうか。

トマ:8歳くらいからボードゲームを作っていました。その後、12歳だったかな。そのあたりにPCを買ってもらってから『RPG Maker』を5年ほど使いましたね。

──作ったゲームは誰かに見せたり遊ばせたりしたのでしょうか。

トマ:あのときはすごくシャイな性格だったので、誰にも見せませんでした。

──開発ツールはConstruct 2を使っていると聞きましたが、その理由を教えてください。

トマ:プログラムの勉強をしてきていない僕にとって、ビジュアルプログラミングができるConstruct 2はかなり助かっています。ビジュアルプログラミングが可能なツールはほかにもあると思いますが、Construct 2はすぐにプロトタイプも作れますし、何より使い慣れているので効率よく開発を進められます。そのあたりが理由ですね。

▲『Olija』の開発でもConstruct 2を利用している

▲『Olija』の開発でもConstruct 2を利用している──音楽を作るときは何を使っているのでしょうか。

トマ:PCでは「FL Studio」を使っています。ただ、PCだけで作るとどうしても音が固くなってしまいます。『Olija』では友人に頼んでサックスを演奏してもらったり、練習した尺八を吹いたりして、生のサウンドなども採り入れています。

▲実際に演奏し、BGMとして採用することも

▲実際に演奏し、BGMとして採用することも──ほかのメンバーと意見交換して生まれたアイデアなどはありますか。

トマ:『BackSlash』を作るとき、自分では明確なビジョンを持っているつもりだったのですが、実際に開発を進めてみると全然そんなことはなかったと思い知らされました。そこで、当時は皆さんに毎日遊んでもらって意見を求めて改良するようにしました。皆さんから生まれたアイデアは良いものが多く、キャラの使えるスキルなど採用しています。

──『BackSlash』と『Olija』はどちらもアジアらしさを強く感じる内容です。

トマ:自分の生まれ育った場所から遠くて古い文化は、誰もがわくわくするんじゃないかと思います。たとえば『DARK SOULS』のような西洋のテイストを取り入れたゲームは、日本の方にとって魅力的に映るのではないでしょうか。私にとって東洋の文化はそのように映っていると思っていただけると、イメージしやすいかもしれません。アジア圏について調べると旅をしているようなわくわくする気持ちになり、インスピレーションが湧きやすくなります。だから、自然とアジア圏を意識したゲームになっているのだと思います。

▲アジアっぽい雰囲気も魅力の『BackSlash』(左側)と『Olija』(右側)

▲アジアっぽい雰囲気も魅力の『BackSlash』(左側)と『Olija』(右側)──両作品ともに滑らかにアニメーションしていて、動かすのが気持ち良い作品です。動きの滑らかさとキャラのリアルな死に様は、『Another World』(日本でのタイトル名は『アウターワールド』)あたりを思い出しました。

トマ:小さなころによく遊んだゲームの一つで、すごく気に入っています。当時は難しすぎてクリアできませんでしたが、大人になってからやり直してクリアできました(笑)。

──トマさんが『BackSlash』でこだわったポイントを教えてください。

トマ:バトルの進行スピードの変化について力を入れました。バトルスタート時はお互いの手が読めないこともあって様子を見ながら静かにはじまり、お互いの攻め手を理解することでアグレッシブに攻撃していけるようになってからはどんどんスピードが早くなっていくようにしています。

▲『BackSlash』のPV

──『BackSlash』はどのくらい売れたのでしょうか。

村上:全然売れませんでしたね……。社内にインディーゲームを開発する体制を作ってからやってみたかったことの一つとして、「自分たちでゲームを売ってみる」というものがありました。それを実践するために『BackSlash』ではパブリッシャーさんを挟まず、すべて自社でやってみました。

結果として自分たちは売るプロではないことを改めて自覚し、売ることの難しさを学びました。アマチュアバンドの手売りみたいに、地道にイベント出展で露出を増やすようなことしかできませんでしたしね(苦笑)。このことを踏まえて、2作目の『Olija』ではパブリッシャーのDevolver Digitalさんにお願いすることにしました。『Olija』の売れ行きや動向を見て、今度はどうすべきか、練っていきたいと思っています。

トマ:『BackSlash』は、本当に自分のやりたいことをやりたいように作ったゲームです。

村上:韓国のゲームイベントで『Duck Game』というゲームの開発者さんと友達になって、お互いのゲームにお互いのキャラを出し合うコラボをなんのアナウンスもせずに実施したりもしました(笑)。とにかくなんでもやってみれば糧になると思いつつ、ノリで動いていた時期でもありましたね。

▲『BackSlash』では『Duck Game』のキャラがまれに登場する

▲『BackSlash』では『Duck Game』のキャラがまれに登場する『Olija』はロマンスのような甘い物語?

──『Olija』はどのような発想で作っているのですか。トマ:三銃士のようなテーマで作りたいと思って開発をスタートしました。『BackSlash』と『Olija』は、同じ世界の話という設定です。『Olija』で活躍する伝説の銛は、『Olija』より遥か昔の『BackSlash』である部族が使っていた武器で、ヒロインのオリヤがその部族の末裔です。

村上:トマの作品はどれも同じ世界で展開される物語になる予定で、作品同士のつながりを感じさせる作りになっています。その点も踏まえて楽しんでもらえるとうれしいですね。

▲『Olija』のPV

──『Olija』のストーリーについて、説明をお願いします。

トマ:航海に出ていた主人公ファラディは、難破によりテラファッジという異国の地に漂着してしまいます。伝説の銛の力を借りながら、過酷なテラファッジを冒険して自分の国に帰るのが目的です。その道中では、ヒロインのオリヤと出会います。

村上:トマの心情を露わにしたストーリーですね。テラファッジの住民やオリヤとの交流でさまざまな気持ちが芽生え、帰国よりも大切な目的が生まれます。僕としてはロマンス映画を見ているような気分になる甘いお話だと思っています。フランスっぽさが出ている気がします(笑)。

──ここを楽しんでほしい!と思うポイントを教えてください。

トマ:メインウエポンの銛の使い心地はぜひ体感してほしいです。銛を投げて敵などに刺すと、その位置まで瞬間移動できる能力を駆使すると、まるでダンスしているかのようにリズミカルに戦えます。操作が上手くなるほど、スピーディかつ爽快なバトルを楽しめるようになります。

村上:気持ち良さの追及のために操作性やバトルシステム、ボタン配置、敵の強さや配置を何度も作り直していました。一人で開発するには規模が大きくなりすぎたんじゃないか、本当に完成するのか……? と怖く思ったことはあります(笑)。人が一つの作品に熱量を持って取り組める期間は1年半くらいが限界なんじゃないかと思っていまして、2年半くらいかかった本作については、トマは心の面でも苦労したと思います。

──『BackSlash』は対戦アクションで、『Olija』は一人用のアクションアドベンチャー。ジャンルを変えたのはなぜでしょうか。

トマ:『BackSlash』はローカルの対戦アクションで、システムとして比較的単純なので作りやすく、初めて作る作品としてちょうど良かったのです。しかしこのジャンルのゲームはプレイヤーが少ないので、同じジャンルは避けようとも考えていました。

村上:売れることだけを考えてゲームを作らなくていいとは言っていますが、もちろん売れたほうがいいはずです。いやぁ、ここまで考えて作ってくれていたのかと初めて知りました(笑)。

──『Olija』の目標を教えてください。

トマ:ストーリーメインで、横スクロールアクションゲームを作りたいという目標を掲げていたので、本作が完成した時点で達成できてしまっていますね。

村上:会社としての本作の目標は、「パブリッシャーと一緒にゲームを売ってみる」。これも達成できました。売上で言えば、次につながるくらい売れればと思います。実は次回作の目標もあるんですよ。

──お、それはぜひ聞きたいです!

村上:トマ一人ではなく、トマと一緒にゲームを作るチームを結成したいと思っています。弊社の中からメンバーを募るわけではなく、トマが外から見つけてきてもらう予定ですね。その方を社員として弊社に招くか、今回のプロジェクトだけ外部委託でお願いするかは、本人の意思を聞いてからにしようと思っています。

──採用する人の当たりはすでにつけているのでしょうか。

トマ:一緒にうまくやっていけるかどうかは、ともにゲームを開発してみないとわかりません。僕はLudum Dare(ルドゥム・ダレー)というゲームジャムが好きでよく参加するのですが、チームメンバー候補の方をTwitterで誘い、一緒にこのイベントでゲームを作るようにしています。

──最後に、お二人にとってゲーム開発の魅力を教えてください。

トマ:はじめのほうと話は被ってしまいますが、グラフィックだけでもなく音楽だけでもなく、多岐にわたる要素をすべて作りこめる点を魅力に感じています。

村上:同じゲームでも面白いと感じる部分や苦労したシーンなど、クリアまでに体験する道筋はプレイヤーごとに異なるのが面白いと思っています。そうしたゲーム制作に少しでも関わっているとうれしいと感じます。ゲームクリエイターさんたちのことは尊敬していて、そんな方たちがより開発しやすい場やコミュニティなどを作っていきたいです。

補足1:パブリッシャーのDevolver Digitalについて

──『Olija』のパブリッシングはUNTIESにお願いするはずでしたが、現在はDevolver Digitalに変わっています。パブリッシャーとして、元UNTIESのメンバーが起ち上げたPhoenixxは選択肢にあったのでしょうか。村上:そもそもの話になってしまいますが、国内のパブリッシャー自体が選択肢に上がりづらかったですね。コミュニケーションの窓口となるトマが日本語でやり取りしようとすると表現が正確に伝わりづらく、時間もかかります。ほかのメンバーが手伝おうにも、ビジネスレベルで日本語が堪能なメンバーが弊社にはほとんどいないので難しい。トマが自分の思いを直接伝えられるパブリッシャーとなると、英語でのやり取りが可能なところが良いだろうという話になりました。

海外で仲の良いインディーゲームコミュニティでいろいろと話を聞いた結果、Devolver Digitalさんにお願いすることにしました。

トマ:インディーゲームコミュニティの仲間からは、組む意味のない悪いパブリッシャーの話をいくつも聞いていたので、パブリッシャー選びは慎重になっていました。

──Devolver Digitalってめちゃくちゃ有名なパブリッシャーで、なんとなくハードルが高そうに思えてしまいます。

村上:ですよね。僕もほかのメンバーもそう思ってましたが(笑)、ダメ元で連絡してみたらとんとん拍子でうまく話が進みまして。それがまったく信じられなくて、いつ梯子が外されてもいいように次の手をつねに用意しながらやり取りしていたら、いつの間にか契約まで終わってました(苦笑)。

──Devolver Digitalとやり取りしてみて、どういった感想を抱きましたか。

村上:「すごい」の一言に尽きます。たとえばDevolver Digitalさんはデバッグも担当してくれたのですが、バグを探すだけでなく、ゲームをより良くする方法を探ってくれたのです。Devolver Digitalさんはゲームを愛している人たちの集団で、インディーゲームを面白くしよう、全力でサポートしようという気持ちが伝わってきました。やり取りもカジュアルで、何でも言い合える関係だったのも良かったです。

──Devolver Digitalのおかげか、『Olija』は『BackSlash』よりも注目されているように感じています。

村上:注目度は『Olija』のほうが断然高いですね。計画的に情報を発表していましたし、さまざまなライターさんに依頼して記事を書いてもらっていました。弊社が日本の会社だからか、日本向けにはあまり情報を発信していないのはちょっと気にはなりましたが(笑)。

──Devolver Digitalが日本の開発者と組んだ事例がほとんどないと思います。

村上:意外とすんなりいけたので、僕らみたいにダメ元でも一報入れてみてほしいですね。「Devolver Digitalさんはどうせ僕らのゲームなんて……」と思っている方も多いのではないでしょうか。Devolver Digitalさんの中に日本語が話せる人はいないと思うのですが、

海外インディーゲームのローカライズなどでパブリッシングをサポートするKakehashi Gamesさんが間に入ってくれるはずです。

補足2:BitSummitはいつでも運営メンバー募集中!

──Skeleton Crew StudioはなぜBitSummitの運営に関わっているのですか。村上:僕が当時所属していた会社で作っていたVRゲームがBitSummitで表彰されたことで、会社の正式なプロジェクトとして走るようになりました。この感動をインディーゲームを作るすべての人たちに体験してほしい思いで、BitSummitの主催メンバーとして参加しています。また、日本のクリエイターさんと世界のクリエイターさんやゲームメディア・パブリッシャーと繋げたいというBitSummitの理念に賛同しているのも理由です。

実際に運営として参加していると、開発者さんや参加者さんの喜ぶ声が届くのですが、これはやっぱりうれしくてテンションが上がります。大変だけど次も頑張ろうと思えますね。

──今年は初のオンラインでの開催でしたね。

村上:今までとまったく勝手が違ったのでとにかく大変でした。いつもだったら開催が近づくにつれて会場に物がそろっていくので、目に見えて準備が進んでいく様子がわかりました。しかし今回は当日まで何も起こらないので、イベントの準備が進んでいる実感が湧かなかったのも不思議な感覚でした。

イベント中は視聴者数など数字はすぐに見えるのですが、皆さんの表情が見えないので、どういった楽しみ方をしているのかもわかりません。体を動かすこともないのでフィジカル面ではいつもみたいに疲れはないのに、精神的にはどっと疲れていました。

こういった状況でなければオンラインでの開催にチャレンジすることもありませんでしたが、オンラインだからこそできることも見えてきましたし、やりたいことも出てきました。

また、いつもならBitSummitは年に2回ほどしか開けないイベントでした。今後はオンラインも使うことで継続的な仕掛けを作れるので、オンライン・オフラインどちらも活用した形にできればと思います。今までは単発のインディーゲームイベントとして楽しんでもらうことしかできませんでしたが、コミュニティとして活用していく可能性もあるのではないかと感じています。

▲オフライン開催時のBitSummitの様子

▲オフライン開催時のBitSummitの様子──来年の開催についてはいかがでしょうか。

村上:新型コロナウイルスが1年で根絶されるとは考えづらいので、オフラインでの開催が可能と判断されても、配慮は必須になるはずです。BitSummitは絶対続けたいとは思っているので、オンラインもうまく使ってよりいろいろな方たちに楽しんでもらえるようにしたいですね。

──やはりあそこまで大きなイベントを運営するのはしんどいでしょうか。

村上:コアメンバーは4人で、それにプラス数人で動いている状況なので人手不足なんですよね……。個人的にはもっと多くの人に参加してもらえれば展開の仕方などに幅が持たせられると思っています。

──そんなに少数で動かしていたのですね。

村上:人が増えないのは、あまり組織として機能していないといえばいいのかな。一人当たりの作業量が膨大なので、減らしているつもりでも結構な量の作業をお願いすることになっちゃっているのがよくないなと。あと、属人的になりつつあるのも良くないと思っています。僕らでなくても回せるイベントにして、新しい人たちにバトンタッチしやすくしたいです。僕らがこのままずっと居座り続けると考えが凝り固まってしまうのもこわいなと感じていますし。

──BitSummitの運営って入りたい意思があれば入れるものなのでしょうか。

村上:手伝ってくれる方は随時募集中です。インディーゲームクリエイターさんたちが集まる場を提供することを優先しているイベントで、運営者だからえらいなんてことはないです。先ほどの繰り返しになりますが、新しい人たちが入ることでより良いイベントになっていくと考えています。ぜひ手を貸していただけると助かります……!

© Skeleton Crew Studio / Thomas Olsson. Published by Devolver Digital.

『Olija』Steamページ(体験版も配布中)

https://store.steampowered.com/app/1297330/Olija/

『Olija』

ジャンル:アクションアドベンチャー

発売日:2020年

プラットフォーム:Steam(Windows)、Nintendo Switch

ゲームモード:ストーリーモード

プレイヤー数:1人

価格:未定

Skeleton Crew Studio Webサイト

https://www.skeletoncrew.co.jp/jp/

Skeleton Crew Studio Twitter

https://twitter.com/SkeletonCrewStu

Thomas Olsson Twitter

https://twitter.com/vegamukiwa

【連載】インディーゲーム開発者インタビュー

- 【デスクワークス】『RPGタイム!~ライトの伝説~』の作画枚数は、あまりに膨大過ぎて途中で数えるのを止めた!?(後編)【インディーゲームインタビュー】

- 【デスクワークス】待ちに待ちに待った『RPGタイム!~ライトの伝説~』がついにリリース! とにかくいろいろ聞いてきた(前編)【インディーゲームインタビュー】

- 【おかず】Unreal Engine4の良さとかEpic MegaGrantsの現状とか教えてもらいました【インディーゲームインタビューのおまけ】

- 【おかず】Epic Games Japanで働く多忙なエンジニアが『双腕のソルダート』を2022年に完成させるための策は“イベント駆動開発”?【インディーゲームインタビュー】

- 【ホロウサ】すべてのゲームがライバル!最強のゲームを目指して『wanderdawn』を作る【インディーゲームインタビュー】

- 【はちのす】ゲーム実況者のしにがみさんのゲームも『Super Glitter Rush』も絶賛開発中! Flashゲームからはじまったゲーム開発者人生【インディーゲームインタビュー】

- 【ブイブイラボ】平均年齢22歳の若手4人チームが贈る『シューフォーズ』。活動内容からメンバーの進路まで聞いてきた【インディーゲームインタビュー】

- 【するめ工房】『AC』ファンが作るハイスピードメカアクション『PROJECT SIX』誕生秘話から設定まで聞いてきた【インディーゲームインタビュー】

- 【Skeleton Crew Studio】国際色豊かな会社で働くサラリーマンインディークリエイター(?)がたった一人で作った『Olija(オリヤ)』【インディーゲームインタビュー】

- 【カラッパゲームス】身体はカニを求める。『カニノケンカ -Fight Crab-』リリースまでに至る道【インディーゲームインタビュー】

- 【team ladybug】『Touhou Luna Nights』『ロードス島戦記』のメトロイドヴァニアゲームを手がける職人チームの裏側【インディーゲームインタビュー】

- 【デスモフモフ】ゲーム開発歴約20年の集大成を『ネコ人間ユージン』にぶつける!【インディーゲームインタビュー】

- 【Passion Republic Games】マレーシアの教師が起ち上げたデベロッパーは、あえて泥臭く『GIGABASH』を作る【インディーゲームインタビュー】

- 【びっくりソフトウェア 後編】1本でも売れたら勝ち! シューティングだけでなく3Dレースも作ってみたい【インディーゲームインタビュー】

- 【びっくりソフトウェア 前編】大手の人気シューティングゲームシリーズが途絶えてしまったから、自分で作るしかない!【インディーゲームインタビュー】

MEMBERS ONLY 独自視点の記事やお得なキャンペーン記事など配信

CULTURE RANKING カルチャーの人気記事ランキング!

-

「世界大会で1度はドン勝を獲りたい」【Crest Gaming Xanadu所属 Rio選手インタビュー】【シブゲーアーカイブ】

-

【びっくりソフトウェア 前編】大手の人気シューティングゲームシリーズが途絶えてしまったから、自分で作るしかない!【インディーゲームインタビュー】

-

ゲーム用プロジェクターのリアルな声を調査!後悔しない選び方

-

2018年に活躍した極上イケメンプロゲーマーまとめ【シブゲーアーカイブ】

-

「ネスは人生のパートナー」『スマブラ』で1キャラにこだり続ける“Gackt”の競技者論・ストリーマー論【『スマブラSP』プロゲーマー ZETA DIVISION・Gackt選手インタビュー】