GAME PCゲームで勝ち抜くための情報満載!

『Mecha Ritz: Steel Rondo』「難易度自動調整機能」がもたらす未来のゲーム体験【インディーゲームレビュー 第130回】

あらゆるコンテンツはビジネスモデルによって規定される。ゲームのサブスクリプションモデルが広がる中、難易度の自動調整機能を備えた縦スクロールSTG『Mecha Ritz: Steel Rondo』(メカリッツ:スティールロンド)は、新しいゲーム体験のあり方を示している。

縦スクロールシューティングゲーム『Mecha Ritz: Steel Rondo』Ver2.0が2022年11月2日にSteamに登場した。フリーゲーム投稿サイト「ふりーむ!」で2015年にリリースされていたものの改訂版で、本作で完成を見たと言えるだろう。

事前にインディーゲーム展示会で目にしていた筆者は、興味本位で本作を購入し、プレイしてみた。ゴキゲンな破壊衝動に身を委ねつつ、次第に混乱が生じてきた。

「それで、このゲームはいつ終わるんだろうか……?」

もともと筆者はシューティングゲームが得意ではない。数分間も遊べばゲームオーバーになるのが常だ。ところが本作は残機がつきるまで、たっぷり20分以上はプレイが続いた。難易度の自動調整機能が備わっていることを知ったのは、何度かプレイしてマニュアルを読んだ後のことだ。初心者から上級者まで最適なゲーム体験を提供することが狙いだという。おかげで筆者も十分にゲームを楽しめた。

幸か不幸か、本作の難易度自動調整機能は完璧ではない。そのため、ある程度のスキルがなければ本作をクリアすることはできない(筆者もその一人だ)。

では、仮にゲームがあらゆるスキルのプレイヤーに対して最適な難易度を提供できる未来が到来するとしたら、ゲーム体験はどのように変化するだろうか。誰もが必ず初見プレイでクリアできるゲームが登場したとして、それはゲームなのだろうか。

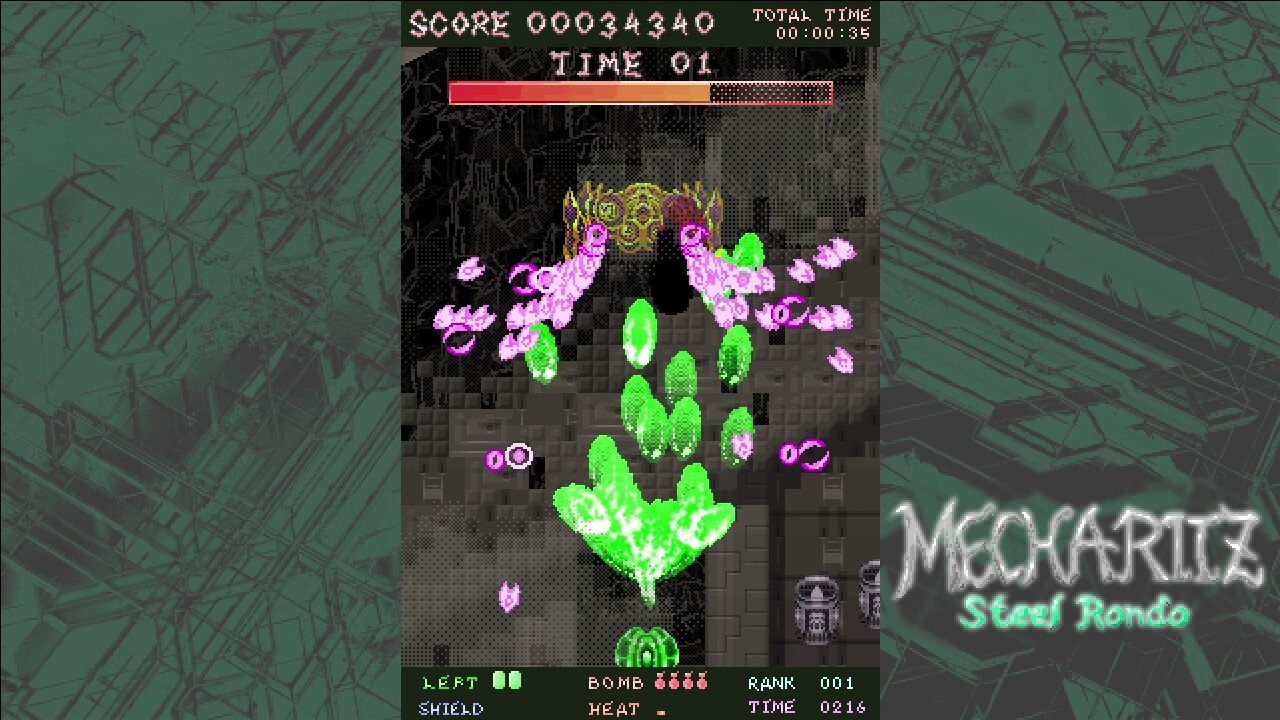

ゲームは天才少女のヴェローチェによって機械化された世界が舞台だ。全人類が消去された中、プレイヤーは人類最後の希望「Mecha」を操り、敵の大軍に攻撃を仕掛けていく。

核となるシステムはシールドを備えたボンバーシューティングで、連打と押しっぱなしでショットの種類と自機の速度が切り替わる。他にプレイヤーのスキルによってランクが増減し、アイテムの出現率や敵の攻撃などが変化する点が特徴だ。

『Night in the Woods』のレビューで論じたように、ゲームには「目標」「障害」「手段」の三要素がある。つまりゲームは、プレイヤーに何度も障害を提示し、失敗させた上で、再挑戦を強いるメディアだと言い換えられる。

この時、障害のレベルが高すぎると、プレイヤーはゲームをやめてしまう。一方で最適な難易度はプレイヤーのスキルによって変わる。この課題に多くの開発者が挑戦してきた。

ここから生まれたのが難易度の自動調整というアイデアだ。シューティングゲームの『ザナック』をはじめ、ゲームの黎明期から試行錯誤が続けられてきた。現在、こうした自動調整のアルゴリズムは「メタAI」という用語にまとめられ、ホットな研究分野になっている。『Left 4 Dead』のように、ゲームの展開に応じてゾンビの出現率を調整するなどの実装例も出始めている。

そのため、結論からいうと「誰もがクリアできるゲーム」も立派なゲームだ。難易度調整とは無関係だが、音楽ゲームのように、プレイヤーのスキルに関係なく最後まで曲が流れるジャンルもある。選択肢が存在しないノベルゲームも、この範疇に入れられるだろう。

そのうえで今、難易度の自動調整に関する取り組みが、さまざまなゲームで進んでいるのだ。本作もその一環と位置づけられる。

このような状況を踏まえて議論を深めると、こうした難易度調整の技術はゲームのソフトウェアロボット化を進展させると言い換えられる。

もともとゲームは「究極の一人遊び」として進化してきた。ゲームのプログラムやアルゴリズムはプレイヤーをもてなすためにデザインされる。「プレイヤーはゲームで遊んでいるのではなく、ゲーム開発者が作った環境下で遊ばされているにすぎない」という見方もできるだろう。

もっとも、こうした状況を露悪的に捉える必要はない。遊んだゲームがつまらなければ、プレイヤーにはゲームをやめる自由があるからだ。そうなれば困るのは作り手側になる。つまりゲームのおもしろさとは、プレイヤーとゲーム(そして開発者)が協力しながら創り上げるものだと考えられる。このように考えれば、難易度調整機能は、近い将来ゲームに必須の要素になることがわかるだろう。

ただし、アーケードゲームのビジネスモデルは、難易度の自動調整とマッチしにくい。何度もコインを落としてもらわなければ、オペレーター(ゲームセンターなどの店舗)の売上が上がらないからだ。

逆に一度ゲームを購入すれば何度でも再プレイができる家庭用ゲームも、自動調整の意味が低下する。多くのゲームメーカーが「いかにクリアさせるか」よりも、「いかに買わせるか」に力を入れているように見えることも、そのことを暗示している。

それでは、難易度の自動調整がより求められるのは、どのようなビジネスモデルだろうか。

マイクロソフトの「Xbox Game Pass」に代表される、一定の課金で遊び放題になるサブスクリプションモデルはそのひとつだろう。このモデルで重要なのはゲーム機やプラットフォームの継続率だ。そのためにはプレイヤーごとに個別最適化されたゲーム体験の提供が重要になり、難易度の自動調整が求められる。このように考えると、『Mecha Ritz: Steel Rondo』は過渡的な状況にあるゲームだと言える。

今回は省略したが、今後ゲームコントローラーに(スマートウォッチのように)多彩なセンサーが搭載されるのは既定路線のように思われる。そうなれば、よりプレイヤーの状況が可視化され、最適な難易度調整が可能になるだろう。そうした未来に向けて、さらなるゲームの改善に期待したい。

主な受賞歴:なし

Metacriticスコア:74(Switch版)

Steam『Mecha Ritz: Steel Rondo』販売サイト

https://store.steampowered.com/app/463070/Mecha_Ritz_Steel_Rondo/

Hanaji Games公式サイト

https://www.hanaji.com/?lang=ja

『MECHA Ritz』(ふりーむ!版)

https://www.freem.ne.jp/win/game/8513

誰もが必ずクリアできるゲームはゲームなのか?

縦スクロールシューティングゲーム『Mecha Ritz: Steel Rondo』Ver2.0が2022年11月2日にSteamに登場した。フリーゲーム投稿サイト「ふりーむ!」で2015年にリリースされていたものの改訂版で、本作で完成を見たと言えるだろう。

事前にインディーゲーム展示会で目にしていた筆者は、興味本位で本作を購入し、プレイしてみた。ゴキゲンな破壊衝動に身を委ねつつ、次第に混乱が生じてきた。

「それで、このゲームはいつ終わるんだろうか……?」

もともと筆者はシューティングゲームが得意ではない。数分間も遊べばゲームオーバーになるのが常だ。ところが本作は残機がつきるまで、たっぷり20分以上はプレイが続いた。難易度の自動調整機能が備わっていることを知ったのは、何度かプレイしてマニュアルを読んだ後のことだ。初心者から上級者まで最適なゲーム体験を提供することが狙いだという。おかげで筆者も十分にゲームを楽しめた。

幸か不幸か、本作の難易度自動調整機能は完璧ではない。そのため、ある程度のスキルがなければ本作をクリアすることはできない(筆者もその一人だ)。

では、仮にゲームがあらゆるスキルのプレイヤーに対して最適な難易度を提供できる未来が到来するとしたら、ゲーム体験はどのように変化するだろうか。誰もが必ず初見プレイでクリアできるゲームが登場したとして、それはゲームなのだろうか。

プレイヤーのスキルにあわせてアイテム出現率などが変化

ゲームは天才少女のヴェローチェによって機械化された世界が舞台だ。全人類が消去された中、プレイヤーは人類最後の希望「Mecha」を操り、敵の大軍に攻撃を仕掛けていく。

核となるシステムはシールドを備えたボンバーシューティングで、連打と押しっぱなしでショットの種類と自機の速度が切り替わる。他にプレイヤーのスキルによってランクが増減し、アイテムの出現率や敵の攻撃などが変化する点が特徴だ。

『Night in the Woods』のレビューで論じたように、ゲームには「目標」「障害」「手段」の三要素がある。つまりゲームは、プレイヤーに何度も障害を提示し、失敗させた上で、再挑戦を強いるメディアだと言い換えられる。

この時、障害のレベルが高すぎると、プレイヤーはゲームをやめてしまう。一方で最適な難易度はプレイヤーのスキルによって変わる。この課題に多くの開発者が挑戦してきた。

ここから生まれたのが難易度の自動調整というアイデアだ。シューティングゲームの『ザナック』をはじめ、ゲームの黎明期から試行錯誤が続けられてきた。現在、こうした自動調整のアルゴリズムは「メタAI」という用語にまとめられ、ホットな研究分野になっている。『Left 4 Dead』のように、ゲームの展開に応じてゾンビの出現率を調整するなどの実装例も出始めている。

そのため、結論からいうと「誰もがクリアできるゲーム」も立派なゲームだ。難易度調整とは無関係だが、音楽ゲームのように、プレイヤーのスキルに関係なく最後まで曲が流れるジャンルもある。選択肢が存在しないノベルゲームも、この範疇に入れられるだろう。

そのうえで今、難易度の自動調整に関する取り組みが、さまざまなゲームで進んでいるのだ。本作もその一環と位置づけられる。

サブスクリプション時代に求められるゲームデザイン

このような状況を踏まえて議論を深めると、こうした難易度調整の技術はゲームのソフトウェアロボット化を進展させると言い換えられる。

もともとゲームは「究極の一人遊び」として進化してきた。ゲームのプログラムやアルゴリズムはプレイヤーをもてなすためにデザインされる。「プレイヤーはゲームで遊んでいるのではなく、ゲーム開発者が作った環境下で遊ばされているにすぎない」という見方もできるだろう。

もっとも、こうした状況を露悪的に捉える必要はない。遊んだゲームがつまらなければ、プレイヤーにはゲームをやめる自由があるからだ。そうなれば困るのは作り手側になる。つまりゲームのおもしろさとは、プレイヤーとゲーム(そして開発者)が協力しながら創り上げるものだと考えられる。このように考えれば、難易度調整機能は、近い将来ゲームに必須の要素になることがわかるだろう。

ただし、アーケードゲームのビジネスモデルは、難易度の自動調整とマッチしにくい。何度もコインを落としてもらわなければ、オペレーター(ゲームセンターなどの店舗)の売上が上がらないからだ。

逆に一度ゲームを購入すれば何度でも再プレイができる家庭用ゲームも、自動調整の意味が低下する。多くのゲームメーカーが「いかにクリアさせるか」よりも、「いかに買わせるか」に力を入れているように見えることも、そのことを暗示している。

それでは、難易度の自動調整がより求められるのは、どのようなビジネスモデルだろうか。

マイクロソフトの「Xbox Game Pass」に代表される、一定の課金で遊び放題になるサブスクリプションモデルはそのひとつだろう。このモデルで重要なのはゲーム機やプラットフォームの継続率だ。そのためにはプレイヤーごとに個別最適化されたゲーム体験の提供が重要になり、難易度の自動調整が求められる。このように考えると、『Mecha Ritz: Steel Rondo』は過渡的な状況にあるゲームだと言える。

今回は省略したが、今後ゲームコントローラーに(スマートウォッチのように)多彩なセンサーが搭載されるのは既定路線のように思われる。そうなれば、よりプレイヤーの状況が可視化され、最適な難易度調整が可能になるだろう。そうした未来に向けて、さらなるゲームの改善に期待したい。

主な受賞歴:なし

Metacriticスコア:74(Switch版)

Steam『Mecha Ritz: Steel Rondo』販売サイト

https://store.steampowered.com/app/463070/Mecha_Ritz_Steel_Rondo/

Hanaji Games公式サイト

https://www.hanaji.com/?lang=ja

『MECHA Ritz』(ふりーむ!版)

https://www.freem.ne.jp/win/game/8513

【コラム】小野憲史のインディーゲームレビュー

- 『Loretta』絵画が与えたインスピレーションとゲームへの翻案【インディーゲームレビュー 第131回】

- 『Mecha Ritz: Steel Rondo』「難易度自動調整機能」がもたらす未来のゲーム体験【インディーゲームレビュー 第130回】

- 『IMMORTALITY』映像のジグソーパズル体験がもたらす映画とゲームの新しい可能性【インディーゲームレビュー 第129回】

- 『SIGNALIS』2Dからローファイ3Dへ~サバイバルホラーのリスペクトと再生【インディーゲームレビュー 第128回】

- 『Ukraine War Stories』ゲームの民主化とプロパガンダとしてのゲーム【インディーゲームレビュー 第127回】

- 『Stacklands』“インディーゲームのサブスク”という新しい開発スタイル【インディーゲームレビュー 第126回】

- 『迷路探偵ピエール:ラビリンス・シティ』絵本版とゲーム版、2つのピエールの違い【インディーゲームレビュー 第125回】

- ボタンを“離す”操作性がもたらすものとは? テナガザルの2Dアクション『Gibbon: Beyond the Trees』【インディーゲームレビュー 第124回】

- アクションとノベルのユニークな融合例『1f y0u're a gh0st ca11 me here!』にみる「アイデアのつくり方」【インディーゲームレビュー 第123回】

- 『ボクロボ ~Boxed Cell Robot Armies~』インディーゲームにおける「間口の広さと奥の深さ」問題【インディーゲームレビュー 第122回】

- 『Trek to Yomi』黒澤映画、そしてSAMURAIゲームとしての存在感【インディーゲームレビュー 第121回】

- 『A Musical Story』ゲームデザインと身体の関係性【インディーゲームレビュー 第120回】

- 『Vampire Survivors』が示すビデオゲームの歴史的文脈【インディーゲームレビュー 第119回】

- 『OMORI』に見るJRPGの再評価とインディーゲームならではの死と再生の物語【インディーゲームレビュー 第118回】

- 『Mini Motorways』カジュアルゲームのちょうどいい“難しさ”とは【インディーゲームレビュー 第117回】

- 『Small Life』アーティスト主導による新たなゲームデザインの可能性【インディーゲームレビュー 第116回】

- 『Unpacking』デベロッパー・プレイヤー・社会で変わるゲーム批評のあり方【インディーゲームレビュー 第115回】

- 『There Is No Game: Wrong Dimension』「ここにゲームはない」とはどういう意味なのか?【インディーゲームレビュー 第114回】

- 『OPUS 星歌の響き』インディーゲームを育てる「メタゲーム」としてのプレイヤー【インディーゲームレビュー 第113回】

- 『Assemble with Care』良質なインタラクティブ絵本ならではのスマホからの移植問題【インディーゲームレビュー 第112回】

- 『Twelve Minutes』ゲームならではの映画的サスペンス・スリラーは成功したか【インディーゲームレビュー 第111回】

- 【Please, Touch The Artwork】ゲームとアートをつなぐ「こんなの○○じゃない」の法則【インディーゲームレビュー 第110回】

- 『A YEAR OF SPRINGS』作者の思いを届けるためのゲームデザイン上の工夫【インディーゲームレビュー 第109回】

- 東京ゲームショウ2021オンラインにみる「ご当地ゲーム」の現状と可能性【インディーゲームレビュー 第108回】

- ゲームをとりまく差異がなくなっていく時代……「東京ゲームショウ2021 オンライン」に見る業界展望【インディーゲームレビュー 第107回】

- 『Genesis Noir』小説を脱構築したインタラクティブ・グラフィックノベルの可能性【インディーゲームレビュー 第106回】

- 『Say No! More』ゲームによる社会批評と「ノー」がもたらす全肯定【インディーゲームレビュー 第105回】

- 『Symphonia』フランスの学生チームが作ったゲーム版バンド・デシネ【インディーゲームレビュー 第104回】

- 『Dorfromantik』ドイツの学生チームが開発した癒やしの箱庭空間【インディーゲームレビュー 第103回】

- 『Haven』Co-opパートナーを迎えるためにデザインされたソロゲーム【インディーゲームレビュー 第102回】

- 『Arrog』ゲームの意味を解体するアートゲーム【インディーゲームレビュー 第101回】

- 『喰人記』富山のゲーム開発者コミュニティから生まれた新世代ノベルゲーム 【インディーゲームレビュー 第100回】

- 『The Magnificent Trufflepigs』ケーブルTV会社が問う、新たな文学表現としてのゲームの可能性【インディーゲームレビュー 第99回】

- 『Rytmos』に見る音楽パズルゲームの未来とメディアのあり方【インディーゲームレビュー 第98回】

- 『Hades』にみるゲームプレイとストーリーの関係性【インディーゲームレビュー 第97回】

- 『Ministry of Broadcast』操作性の悪さは何を物語るのか?【インディーゲームレビュー 第96回】

- 『Sea of Solitude』クリエイターが立てたコンセプトは達成されたか?【インディーゲームレビュー 第95回】

- 『Carto』ゲームとクリアとインディーゲーム【インディーゲームレビュー 第94回】

- 『Helltaker』解きたい人だけ解けばいいメタパズルゲーム【インディーゲームレビュー 第93回】

- 『Superliminal』個人制作から生まれるデジタルゲームならではのパズル体験【インディーゲームレビュー 第92回】

- 『Timelie』ゲームとパズル、それぞれのルールの違い【インディーゲームレビュー 第91回】

- 『天穂のサクナヒメ』本作のゲーム体験は架空の献立でも成立するか?【インディーゲームレビュー 第90回】

- 『Project Wingman』インディーゲーム開発者ならではの批評スタイル【インディーゲームレビュー 第89回】

- 大ヒットタイトルの登場とゲーム文化の成熟~インディーゲーム行く年来る年2020【インディーゲームレビュー 第88回】

- 『The White Door』現実世界に侵食する新感覚アドベンチャーゲーム【小野憲史のインディーゲームレビュー 第87回】

- 『TorqueL』インディーゲームの成熟と問われるゲームデザインのメリハリ【小野憲史のインディーゲームレビュー 第86回】

- 『アイザックの伝説 アフターバース』驚異のロングランを続ける伝説のインディーゲーム【インディーゲームレビュー 第85回】

- 『Untitled Goose Game ~いたずらガチョウがやって来た!~』予告動画とガチョウにまつわるコンテキストの違い【インディーゲームレビュー 第84回】

- 『Neon Beats』学生チームが作り出した音と映像の心地よい体験【インディーゲームレビュー 第83回】

- 『Mutazione』ゲームだからできるソープオペラ【インディーゲームレビュー 第82回】

- 『INMOST』が挑んだ「ハッピーエンドの呪い」からの脱却【インディーゲームレビュー 第81回】

- 『CARRION』ホラーゲームにおけるサウンドデザインとフォーリーの関係性【インディーゲームレビュー 第80回】

- 『FULFILLMENT』巨大配送センターとゲーミフィケーションの功罪【インディーゲームレビュー 第79回】

- 『Train Valley』『Train Valley 2』ファンの期待を受けた「正しい」進化のあり方とは?【インディーゲームレビュー 第78回】

- 『Beyond Blue』ゲームデザインは顧客のどのような課題を解決するのか【インディーゲームレビュー 第77回】

- 『Night in the Woods』におけるメッセージ性と、ゲームの三要素のゆらぎ【インディーゲームレビュー 第76回】

- 『A Short Hike』はなぜ英語圏ゲーム開発者の心をつかんだのか?【インディーゲームレビュー 第75回】

- 『公衆電話』プレイヤーと主人公の心情を近づける方法【インディーゲームレビュー 第74回】

- 『Besiege』動画共有サイト時代におけるゲーム開発のあり方【インディーゲームレビュー 第73回】

- ソーシャルゲーム市場からの転身は成功するか?『DIMENSION REIGN』がめざす新たな挑戦【インディーゲームレビュー 第72回】

- 新型コロナウイルスの感染拡大と『The Church in the Darkness』が示すもの【インディーゲームレビュー 第71回】

- 『Plague Inc: Evolved』新型コロナウイルス騒動が示す現実とゲームの関係性【インディーゲームレビュー 第70回】

- 現実のサインシステムをゲーム内にどのように組み込むか?『STATIONflow』の挑戦【インディーゲームレビュー 第69回】

- 『Ghone is gone』ゲーム開発の民主化が生んだ「不謹慎ゲーム」とクリエイターの倫理【インディーゲームレビュー 第68回】

- 『Mindustry』1+1が2にも3にも。アイデアの組み合わせで生まれるゲームデザイン【インディーゲームレビュー 第67回】

- 『Slay the Spire』ゲームならではのUI/UXがもたらす体験の向上【インディーゲームレビュー 第66回】

- 『Rebel Inc: Escalation』カジュアルな地域紛争解決ゲームに見る現実の抽象化と誇張化【インディーゲームレビュー 第65回】

- 『ロンリー・マウンテン・ダウンヒル』なぜ画面の下にむかって進むゲームは少ないのか?【インディーゲームレビュー 第64回】

- 『陶芸マスター』SNS時代が可能にした自己承認欲求とゲームの関係【インディーゲームレビュー 第63回】

- 『Rugby Champions』ゲームだから理解できるラグビーのリスクとリターンの本質【インディーゲームレビュー 第62回】

- 「TGS2019」インディーゲームコーナーで見つけた意欲作たち【インディーゲームレビュー 第61回】

- 連載60回記念! いま改めて遊んでみたい、ゲームの特殊性を感じさせる名作インディーゲーム3本【インディーゲームレビュー 第60回】

- 『HEADLINER』ゲームによる社会批評という新しい可能性【インディーゲームレビュー 第59回】

- 『Never Alone (Kisima Ingitchuna) 』ゲームが語り継ぐ少数民族の記憶【インディーゲームレビュー 第58回】

- 『Moonlighter』デジタル流通だからできるアップデートとコミュニティの相乗関係【インディーゲームレビュー 第57回】

- 『Baba Is You』多様なダイナミクスを生み出す優れたメカニクス【インディーゲームレビュー 第56回】

- 『WILL-素晴らしき世界-』が醸し出す等身大の中国ゲーム事情【インディーゲームレビュー 第55回】

- 『Lu Bu Maker』日韓で進むゲームデザインの相互交流【インディーゲームレビュー 第54回】

- 『Forager』大目標が消えた時代で生まれたコミュニティベースゲーム【インディーゲームレビュー 第53回】

- 『Academia : School Simulator』長所を伸ばし短所を減らす理想的な続編制作【インディーゲームレビュー 第52回】

- 『GRIS』美しくもはかない精神世界を旅するゲームと、多くのフォロワーが抱える課題【インディーゲームレビュー 第51回】

- 『Pikuniku(ピクニック)』にみるゲームと物語のユニークな関係性【インディーゲームレビュー 第50回】

- 『Into the Breach』にみるターン制ストラテジーの革新【インディーゲームレビュー 第49回】

- 『環願 Devotion』問題に見る現実とゲームの接続……ゲームはなぜ社会問題化するのか【インディーゲームレビュー 第48回】

- 『Opus Magnum』人はなぜ遊ぶのかを思い出させてくれる良質パズル【インディーゲームレビュー 第47回】

- 『Minit』ゲームジャム時代のインディーゲーム開発【インディーゲームレビュー 第46回】

- 『Semblance』南アフリカの新鋭パズルゲームは、なぜわかりにくいか【インディーゲームレビュー 第45回】

- 『Return of the Obra Dinn』AAAとインディーゲームを結ぶ難易度構造のループ【インディーゲームレビュー 第44回】

- 『Old School Musical』コントローラーとUIの関係性が生み出すリズムゲームの可能性【インディーゲームレビュー 第43回】

- 『OPUS 魂の架け橋』コンテキストが生み出す彼岸の物語【インディーゲームレビュー 第42回】

- 『Bad North』ミニマルなゲーム開発とミニマルなゲームデザイン【インディーゲームレビュー 第41回】

- 『Gorogoa』認知のフレームを軽やかに飛び越える絵画的パズルゲーム【インディーゲームレビュー 第40回】

- 『The Gardens Between』スマホゲーム会社ならではの操作デザインがもたらす、ユニークなゲーム体験【インディーゲームレビュー 第39回】

- 『Firewatch』が描くアメリカ版『ぼくのなつやすみ』が意味するもの【インディーゲームレビュー 第38回】

- 『To the Core』が示す、学生が学ぶべきゲーム開発スキルのトレンド【インディーゲームレビュー 第37回】

- 『DYO』に見るプレイヤー中心ゲームデザイン【インディーゲームレビュー 第36回】

- 『Life Goes On: Done to Death』インディーゲームが切り開くゲームデザインの彼岸【インディーゲームレビュー 第35回】

- 『State of Anarchy Master of Mayhem』ヘタウマが創り出すマイクロゲームの可能性【インディーゲームレビュー 第34回】

- 『アガルタ』ゲームエンジンから離れることで実現した世界との遊戯【インディーゲームレビュー 第33回】

- 『VA-11 Hall-A』ゲームが描き出す新しいホームドラマ【インディーゲームレビュー 第32回】

- 『Tooth and Tails』アメリカ人が作ったロシア革命のパロディRTS【インディーゲームレビュー 第31回】

- 『CHUCHEL』にみる“ゲーム”と“物語”の折衷点、そしてアドベンチャーゲーム【インディーゲームレビュー 第30回】

- 『タロティカ・ブードゥー』作ることと、それ以上に大切な伝えること【インディーゲームレビュー 第29回】

- 『エース・オブ・シーフード』にみる国産インディーゲームと日本らしさ【インディーゲームレビュー 第28回】

- 『OneShot』ゲーム制作における「守破離」を体現した作品に求められる、もう一つの「守破離」【インディーゲームレビュー 第27回】

- 『BomberCrew』なぜB-17ではなくランカスターなのか、「マジックナンバー7」の真の意味を十二分に生かしたゲーム【インディーゲームレビュー 第26回】

- 『RUINER』自由度の高い成長システムと、その果てにある究極の「ゲーム」像とは【インディーゲームレビュー 第25回】

- 『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』静と動のリズムによって演出されるゲーム体験【インディーゲームレビュー 第24回】

- 『リトルナイトメア』現世代機だから可能になった光と影のパズル【インディーゲームレビュー 第23回】

- 『Prison Architect』刑務所シムに見る民活刑務所の今〜ゲームはヒット、現実は?【インディーゲームレビュー 第22回】

- 『返校』台湾の白色テロを扱った異色作における演劇的な視覚演出【インディーゲームレビュー 第21回】

- 『UNDERTALE』個人制作に近づくインディーゲームの魅力を伝える上で重要なこと【インディーゲームレビュー 第20回】

- 『CUPHEAD』ハイクオリティ個性派アクションシューターは本当に個性的なのか?【インディーゲームレビュー 第19回】

- 『Old Man’s Journey』映画とゲーム、似て非なるメディアが示す作劇法の違い【インディーゲームレビュー 第18回】

- 『フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと』登場人物の死を積み重ねて生を描く【インディーゲームレビュー 第17回】

- 『RiME』その主人公はいったい誰なのか? ゲームとプレイヤーの関係性に迫る【インディーゲームレビュー 第16回】

- 『This War of Mine』ゲームはついに戦時下の生活を描いた【インディーゲームレビュー 第15回】

- 『911 Operator』ストレスループでつながる現実社会とゲーム【インディーゲームレビュー 第14回】

- 『Brothers: A Tale of Two Sons』1つのコントローラーで兄弟を操作、ゲームならではの物語体験【インディーゲームレビュー 第13回】

- 『スキタイのムスメ』にみるストレスと開放のループ構造、そしてパズルのセンス【インディーゲームレビュー 第12回】

- 『Expand』ゲームの基本形が見せたセンスオブワンダー【インディーゲームレビュー 第11回】

- 『FTL: Faster Than Light』における「発掘的デザイン」の意味【インディーゲームレビュー 第10回】

- 『Thumper』光と音が暴力的にうずまくゲームにコンティニューボタンが存在しない理由【インディーゲームレビュー 第9回】

- 『Beholder』が持つコンテキストの重要性〜ロシアでしか作れない怪作【インディーゲームレビュー 第8回】

- 『GoNNER』2Dプラットフォームシューターでオーディオ体験が評価された理由【インディーゲームレビュー 第7回】

- 『ABZÛ』画面の一部が常に揺れ動く世界での探索【インディーゲームレビュー 第6回】

- 『Hyper Light Drifter』ユーザーをグループに分類し、それぞれに適した施策を提供する……【インディーゲームレビュー 第5回】

- 『Rusty Lake: Roots』海外TVドラマからヒントを得たアドベンチャーゲーム【インディーゲームレビュー 第4回】

- 『OPUS 地球計画』真のゲーム体験を提供するのは誰か【インディーゲームレビュー 第3回】

- 『Her Story』今や絶滅危惧種となった「コンストラクションゲーム」の正統進化【インディーゲームレビュー 第2回】

- 『INSIDE』少年は逃げる、でもどこに向かって……?【インディーゲームレビュー 第1回】